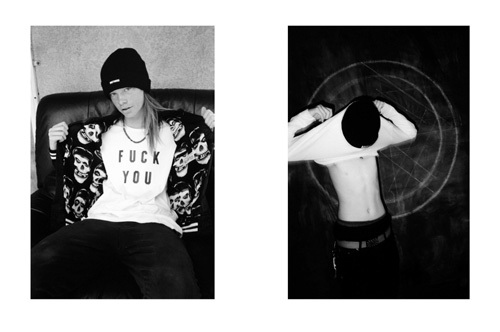

たっぷり時間をかけて写真に収める。

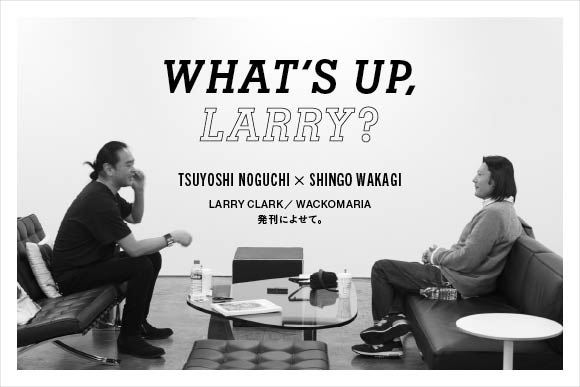

野口強(以下野口):

いや、大変だった(笑)。本当に大変だった...。

若木信吾(以下若木):

お察しします(笑)。ラリー・クラークには、ずっとオファーしてたって聞きました。

野口:

そう。だいぶ前に『HUgE』(※注釈1:講談社刊のメンズファション誌。100号記念にラリー・クラーク特集を組んだ)で、やろうって話になってね。でも、『HUgE』だけじゃなく、なんかほかでもやりたいなって思っていて。「もしやってもらえるんだったら、今回のビジュアルブックもやってください!」って頼んでみたら「いいよ!」って返事をいただきました。

若木:

写真集の序文に書いてありましたね。

野口:

それで、『HUgE』のときはマーファ(※注釈2:アメリカ・テキサス州西武の都市)で撮影したんだけど、マーファもマーファで大変だったね。

若木:

そうだったんですね。

野口:

基本的には作家だからね。ファッションは、またちょっと違うところがあるでしょ? だからとりあえず、洋服は着替えずにずっと着たままでもいいからって話をしてたんだけど、ラリーも真面目っていうか、こっちの話を聞いてくれるから、「次は何の服でやるんだ?」みたいな。

若木:

それは何か意外ですね。結構正直にやってくれるんですね(笑)

野口:

そうそう! でも自分が納得いくまで、絶対にシャッターを押さないの。

若木:

どんな撮り方をするんですか?

野口:

まず被写体とコミュニケ―ションをとる。ずっと話をして、とにかくモデルが心を開くまでシャッターを切らない。それからようやく撮り始めるんだけど、でも基本的にあんまり押さないよね。

若木:

一度押し始めたら、結構押すんですか?

野口:

いや、じっくり派だったね。それに、ポートレイト撮るときは「お前ら部屋から出て行け!」みたいな...。

若木:

1カットどれくらい時間をかけるんですか?

野口:

『HUgE』のときは、早くても1カット10分~15分ぐらい。でも、ずっと撮ってるわけじゃないからさ。

若木:

元々知っているからとか関係なく、モデルとのやりとりにすごく時間をかける理由って何なんですかね?

野口:

何なんだろうね。結局モデルになるような子たちって、ラリーからしたら子供みたいなものじゃん。だから、もっと引き出したいってなるんだと思うよ。

若木:

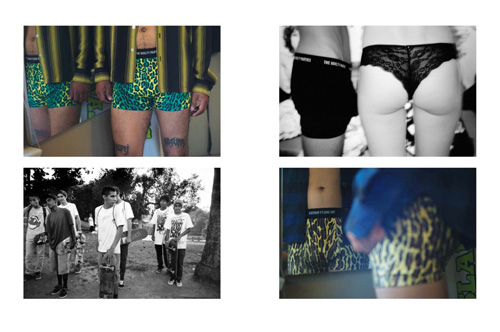

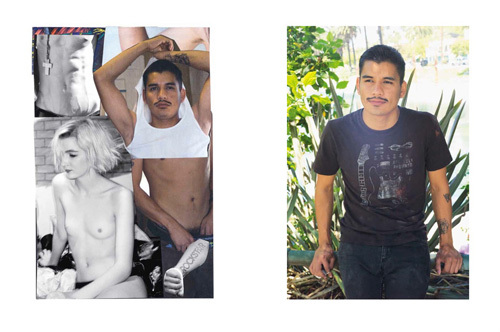

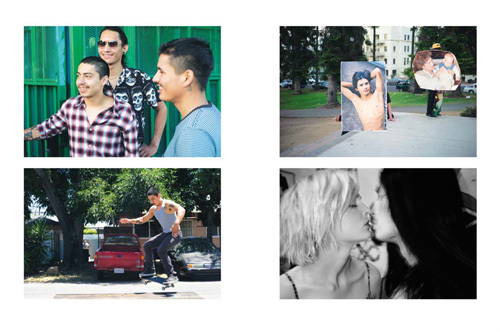

なるほど。今回撮ったのは、メキシコ人ですか?

野口:

そう。『ワサップ・ロッカーズ』(※注釈4:ラリー・クラークが手掛けた4作目の長編映画作品)に出ていたメンバーで撮影がしたいっていう、ラリーからのリクエストで。でも、みんなあんまり身長が大きくなくて、サンプルが着れないんだよね。だからある程度身長があって、服が着れるような子たちも入れたいってことで、『ワサップ・ロッカーズ』のメンバーに加えて新たにキャスティングしたの。でも、ラリーはメンバーの方にどうしても思い入れがあるからさ...。

若木:

なるほど。

野口:

そう。だから着替えさせても、やっぱり撮らないし...。撮らないんだったら、帰らそうよ!みたいな。ラリーはファッションの人じゃないから、そういうことがあるっていうのも、もちろん分かっていたんだけど、なかなか難しいものがあったね。

若木:

野口さんって、よく外国のファッションカメラマンと仕事されてますけど、例えば、テリー(※注釈5:テリー・リチャードソン。世界的に活躍するフォトグラファー)とは、やっぱり違いますか?

野口:

全然タイプが違うね。

若木:

どっちも破天荒だけど、方向性が全然違う...(笑)。

野口:

でも、あのあきらめない、意地みたいなのはやっぱりすごいよね。あの歳なのに、ものすごいエネルギーあるし。

若木:

僕がラリー・クラークに会ったのって、もう20年ぐらい前。ちょうど『KIDS』(※注釈6:ラリー・クラークが初めて指揮した長編映像作品)が出たころで、すごくオドオドしていたんですよね。取材されることにあまり慣れていなかったんだと思うんですけど。そのときに自分の写真を持ってきて、自分がいかにドラッグを断ち切ってここまで来たかとか、体を鍛えていて人間としてどれだけちゃんとしているのかっていう写真を見せてくるんですよ。

野口:

(笑)。でも、なんでみんなそうなるんだろうね?

若木:

あとはシャロン・ストーン(※注釈7:米女優。『氷の微笑』などでヒロインを務めた)と肩を組んでる写真を見せてきて、「これを見れば分かるだろ!」みたいな。でも、そのときもちゃんとしたこだわりがあったのを覚えています。

野口:

『HUgE』の撮影のときも、酒も飲まないし、肉も食べないベジタリアンな生活していたしね。

若木:

本当ですか?

野口:

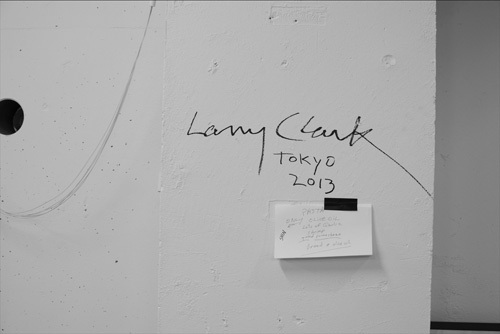

それで、この間ユナイテッドアローズ(※注釈8:昨年の9月から約1カ月間開催されたエキシビション『Larry Clark stuff in Tokyo』 のオープニングの際に本人が来日)で日本に来たときは、もう酒は飲んでるし、タバコは吸ってるし...。本人に聞いてみたら「もう痩せすぎてダメだ!」って言ってた。

若木:

そうなんですね。

野口:

そういえば、今回の写真集はフィルムとデジタルの両方で撮ってもらったんだよね。

若木:

ミックスなんですね。あんまり分かんないです。

野口:

前半のカラー写真はデジタルかな。

若木:

でも、そういったところを気にさせない、何かはありますよね。デジタルとかフィルムとか、そういうのを越えているのがかっこいいというか。

野口:

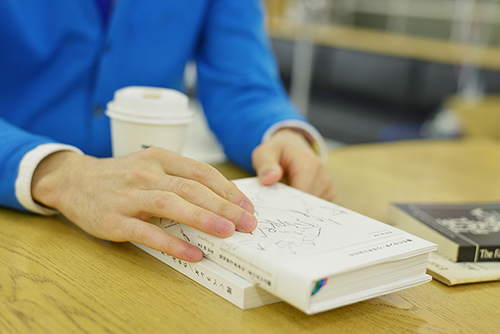

うん。しかも、自分で全部写真の並びとかページの構成もやってて、ここでずっと作業してたよ。徹夜する日もあったし。でも、それをやる体力があるっていうのはすごいよね。それに、やりたくないものは絶対にやらない、っていう精神だからさ。で、こんなことになってるの。

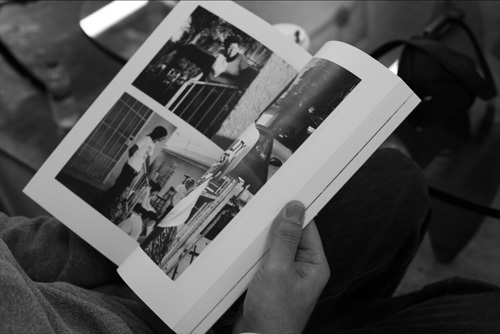

![cf_larry_2014ss_006_thumb.jpg]()

事務所の床に写真を並べ、ページ構成を考える。こうして全184ページの写真集が生まれた。

若木:

へぇー、すごいかっこいいですね。

野口:

そう、超アナログ。

若木:

これって出力ですか? それともプリントですか?

野口:

コピーと写真原稿をミックスして。テーブルを組んでさ、コンピューターとかも使ってるんだよ。自分の事務所じゃないんだから!って(笑)。それに、朝事務所に入ってきたら、まず冷蔵庫からビール取り出して飲み始めて、夜はシャンパンある?みたいな感じで。

若木:

表紙の絵はいつ描いたんですか?

野口:

前に自分でもペインティングをやるって言ってて、この表紙の絵は今回の写真集用に描いてくれたみたい。セルフポートレイト。

若木:

キリストのような自画像ですよね。

野口:

そう。最近だと思うんだよね、ペインティングを始めたのって。そんなに前からやってたんじゃないと思う。

若木:

どれぐらいのサイズなんですか?

野口:

そんな大作じゃないはず。その作品をラリーが複写したデータが送られてきたから、はっきり分からないんだけど。でも長辺が40~50cmぐらいじゃないかな?

若木:

自分の複写で送ってくるんですね。それもまたかっこいい。

野口:

でも、これやりながら次の映画(※注釈10:今年発表予定のパリを舞台にした最新作『SMELL OF US』)の編集も、音楽の編集も自分でやってるからさ。パリのアパートにほとんどいたし。

若木:

あ、今パリにいるんですね?

野口:

映画の舞台がパリだから、パリで作業してたみたいよ。

『劇場版タイムスクープハンター 安土城 最後の1日』

『劇場版タイムスクープハンター 安土城 最後の1日』