オレンジレンジのウラガワ。ORANGE RANGE B-SIDE

MURO約5年ぶりのオリジナルビートアルバムが完成。

Interview with Dirty Projectors ダーティー・プロジェクターズ〜追求する不完全さ〜

続・今月の顔。vol.4 女優・土屋太鳳

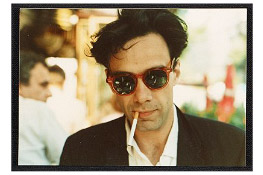

ティム・バーバー"僕は僕にしかできないことをやっている"聞き手:菅付雅信

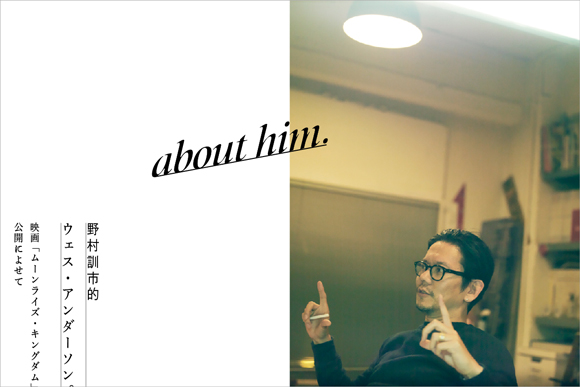

映画『ムーンライズ・キングダム』公開。監督ウェス・アンダーソンの魅力とは? 友人・野村訓市さんの視点で眺めてみます。

2月8日から全国公開中となっているウェス・アンダーソン監督最新作『ムーンライズ・キングダム』がとにかく素晴らしい。それは2012年のカンヌ映画祭のオープニング作品にも抜擢され、興行成績においてもウェス作品史上最高を記録したことでも実証済み。観る者の感性と心を揺さぶる作品を生み出し続ける"異才"の人物像と今作の魅力を友人である野村訓市氏の視点からひも解く。オフィシャルでは知り得ない、野村氏ならではのエピソードたち。

photo_Koji Sato[tron]

edit_Ado

-ウェスってどんな人ですか?

野村訓市(敬称略/以下野村): とにかく細かくて意見をはっきり言う人ですね。同時に普段は浮世離れしているところもある。面白い人ですよ。すれてなくて、変わってる(笑)。

-野村さんが感じるウェスの面白みとは?

野村: 大きな映画も撮るから当然ファンも多いし、商業的な部分も持ち合わせている監督だとも思うんですけど、やっぱり映画が本当に好きで撮っている人なんですよね。話していてもまったく裏を感じないというか。

-素直な人なんですね。

野村: 変な色気はまったく出さないですね。みんなが期待していることの逆を行こうとか自分の見せ方を計算したりしない。純粋に映画が好きで、アイディアが浮かんだから作りたいと思ってる。ただそれだけなんじゃないかな。

-そもそも野村さんとウェスとの出会いは?

野村:

ソフィア(コッポラ)と仲良かったんですよ。彼女は自分の友達が日本に来る時によく「会ってやってくれ」とか「遊びに連れてってやってくれ」と僕に頼むんですけど、ウェスの時はたまたま「友達が今度日本に行くから(野村さんの)メールアドレスを渡していい?」みたいな連絡がきて。そしたら一言「僕ウェスっていうんだけど、日本にいくことになったから会えない?」ってすごく短い文章が送られてきた。誰だかよく分かってなかったんだけど、いいよって返事したんです。当日、仕事抜けて待ち合わせしたホテルのロビーにふらっと行ったらなんか変わった感じの空気の人がいて(笑)。

そんなに寒くなかったんだけど真っ白なマフラーを巻いて首からさげてるから「たぶんこいつだろ」って思った。「よ、オレが訓だ」って言ったら「僕がウェスだ」って。それで2人で出かけて色々話してる途中で「あ、ウェス・アンダーソンなんだ」って気づいたんですよ(笑)。

-衝撃ですね(笑)

野村: 僕はあんまり人の職業とか気にしないので、ソフィアの友達でまた何かやってるヤツぐらいに思ってたんですよね。ウェスと分かってからは、ロマン(コッポラ)<※ソフィア=コッポラの兄>と仲がいいって言うから、ロマンと飲みにいった店に行ったり。普段からよくメールし合うのでお互い同じ国にいるタイミングのときは一緒にご飯食べに行ったりしてますね。

-純粋な友人としての付き合いなんですね。

野村: 僕は映画の人間でもなんでもないからね。

-そんなウェスの映画『ムーンライズ・キングダム』はどうでした?

野村: ボーイスカウトにまた戻りたいな、って思いましたね(笑)。

-ボーイスカウトだったんですか?

野村: 中1の夏休み前から4ヶ月位入ってました。当時なぜかすごくボーイスカウトのキャンプに憧れてたんですよ。入隊しないと連れてってくんないって言うから、キャンプに参加してすぐに辞めた(笑)。

-主人公たちと同じぐらいの年齢ですね。

野村: そうですね。主役の子みたいに彼女とかはいなかったですけど。

-子供の頃の遠い記憶とリンクした部分もあったんじゃないですか?

野村:

家出する場面で、これから必要になるであろう荷物を色々考えて詰め込んでたでしょ? ああいうのは似たような体験があって、ぐっときましたね。旅行に行く時ってあんな感じで、これも必要なんじゃないか、旅先でこんな本を読もうかとか考える。でも、実際は読まなかったりするんですよね。なんでこんな重い本を持ってきたんだろうとあとで後悔したり。

あの女の子は、今の私には本当にこれが必要だ、と真剣に悩んで持っていくべき物を選んでた。その感じがすごくよかったな。今はもう大人になって経験値があるから、旅先で必要なものと、そうでないものが分かるようになっちゃったけど。

-野村さん的『ムーンライズ・キングダム』の楽しみ方はどこにあるのでしょう?

野村:

突き詰めて考えたり、起承転結や物語の伏線がこうなって...みたいな見方をしないほうがいいですね。その時の気分によって見え方も違ってくると思うし。

子供の頃に読んだ本って、そんなこと分からなくても理解できたでしょ? そんな風に観てもらった方がいいんじゃないかな。僕はすごく色んなことを思い出したし、甘酸っぱかった。ウェスっぽいし、好きです。サスペンス大作とかサイコスリラーものって、見てる人が同じ目線で最初から最後まで一直線に走っていく。それはそれで緊迫感があって現実を忘れさせてくれるけ、それを観ながら甘酸っぱいことを思い出した人ってあんまりいないでしょ? それに俳優がかっこいいとかそういう映画とも全く違う。

あと、ファッションや創作をやる人たちは絶対に観たほうがいい。彼の映画の世界観は、ブランドコレクションのようなものだと思うんです。セットや衣裳含めて、ここまで毎回違うものを作れる人はなかなかいない。色味とかセットの配列を見るだけでも絶対に面白いと思いますよ。建築とか内装をやる人たちにとっても、なにかヒントが落ちてるんじゃないかって思うし。自分は内装業もしているから、ウェスの映画はそんなところも猛烈に見てしまうんです(笑)。

-確かに。作品の細部に至るまで強烈な個性を感じます。

野村:

ウェス自身、ファッションが好きでやってるのか、それともディティールオタクで"これはこうあるべきだ!"と思ってやってるのか分からないんだけど、彼はとにかくものすごく細かいんですよね。

僕は『ライフ・アクアティック』のビル・マーレーたちがかぶってる赤い帽子と青いセーターが大好きで「あれ欲しいんだけど、どこで買ったの?」って聞いたら、「あれは作った」って言うんですよ。「どこで?」って聞いたら、イタリアの修道院で修道女に手編みで編ませたって(笑)。

今回の『ムーンライズ・キングダム』も全部手作りなんですよね。テントとか、スカウトたちの衣裳も全部。

『ファンタスティック Mr.FOX』のメイキング本があって洋服を作ってる友達に見せたことがあるんだけど、スワッチ(素材見本)が自分たちよりも細かいって言ってましたね。

狐が着るやつなのに(笑)。ミリ単位で数値が表記されてたり、イタリアのパントーンが出てきて、このシーンはこのオレンジとこの色しか使うなとか。そのときのオレンジはこうあるべきだとか徹底的に指示が書いてある(笑)。

あと、彼は画を広くシンメトリーに撮るんだけど、そのせいか自宅もシンメトリー(笑)。何度か遊びに行ってるけど、もう配列とかやばいですね。置いてある家具はもちろん、たとえば棚にあるエビアンに至っては全部等間隔。しかも全部ラベルが前を向いて置いてあるんですよ。

彼は雑誌『ニューヨーカー』が好きで、70年代位から今までの号が全部家にあるんだけど、専用のバインダーをオーダーメイドで作って整然と並べて、しかもそれがずれてない。つねにグリッドをキープしている(笑)。

-ウェスはなんでそんなにいろんなことに詳しいんでしょうか。

野村:

詳しいというか、画としてのこだわりが強いんですよね。ブランド名やどこで作られたのかは分かっていないのかもしれないけど、「この年代でこういう映画にはこんな色でコーデュロイの生地が欲しい!」みたいな部分にこだわる。誰かが何かを持ってきても、結局合わないと却下なんだと思う。

セットデザイナーに変動があっても、結局出て来た画を見てすぐウェスだ!って分かるんですよ。それは彼の頭の中に詳細な画があるからだと思うんです。映画のテーマやセットデザイナーが違えども、"ウェス印"になって作品が僕らの目の前に現れる。洋服屋さんがウェスのことをよくスタイルアイコンって言うけど、そんな感じの彼を見るとすごく刺激されるんじゃないのかな。

-そうですね。最近は本人のスタイルにも注目が集まっていますが、噂だとひとつのテーラーからしか服を作らないというのは本当ですか?

野村: ニューヨークにある50丁目のテーラーでずっと作ってるみたいですね。別にすごく高価なものとかではなくて、自分の全ての採寸をして気に入った形がもうできたから、ひたすら生地を替えて作ってるんですよ。丈が短いのが好きだから、全部丈を短くしてしまってますね(笑)。

-そんな彼の人柄もあってか、今回の役者陣もやっぱりすごかったですよね。

野村:

うん。みんな楽しいんだと思う。自分が演技するというより、ウェスの頭の中にあるチェスボードの駒になっている感覚。自分が演技している時はそれがどう見えるのか分からないのかもしれないけど、映画が完成するとそのチェスの駒がきちんときれいに配列されていて「あ、オレはコレだったのか!」と気づく(笑)。

そんな感覚に入ってみたくて、みんなウェスの映画には出たがるんじゃないかな。決してそんなに大きなお金をみんなに配ってるわけじゃないと思うし。

ウェスは役者と仲良くなるとずっと出し続けるからね。ジェイソン(シュワルツマン)だって、『天才マックスの世界』から出てるし、ビル・マーレーもそうだよね。

仲良くなった役者がどんどん増えてきて、それでいてみんな毎回出てくるから、だんだんチェスの駒が増えてる気がするよ(笑)。

そんなところもウェス映画の大きな魅力なんじゃないかな。

1972年生まれ。編集者として数々の雑誌、コラムで執筆を行いながら、「トリップスター」名義にて家具や内装のプロデュースを手がけるなど、カテゴリーの枠にとらわれない活動を行う。

『ダージリン急行』等で知られる異才ウェス・アンダーソンの新作。

2012年のカンヌ映画祭オープニング作品に抜擢された注目作。

12歳の子どもたちによる駆け落ち騒動を、周囲の反応を交えてユーモラスに描く。

人気者ブルース・ウィリスやオスカー女優フランシス・マクドーマンドとティルダ・スウィントンら脇を固める俳優陣の豪華共演にも注目。

監督: ウェス・アンダーソン

出演: エドワード・ノートン, ティルダ・スウィントン, ジェイソン・シュワルツマン, ブルース・ウィリス, ビル・マーレー, ボブ・バラバン, フランシス・マクドーマンド, ジャレッド・ギルマン, カーラ・ヘイワード

公式サイト

http://moonrisekingdom.jp/index.html

続・今月の顔。vol.5 女優・川口春奈

約3ヶ月ぶりの更新となる「続・今月の顔。」 が、充電期間を経てパワーアップ。今回は、3月に高校を卒業したばかりの女優・ 川口春奈さんが登場です。あどけなさ残る笑顔の奥に隠れた、女優としての強い決意。夜の乃木坂で、モードに身を包んだ彼女が覗かせた少し大人の表情とは。

Photo_Eiki Mori

Styling_Yuta Kaji

Hair & Make-UP_ Rumi Hirose

Interview & Text_Masaki Carlos Takei

Edit_Yohei Kawada

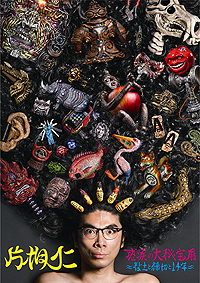

コントに、粘土に、寺山修司 片桐仁が止まらない。『粘土道』と『レミング』 パルコ連続出演にかける思い

4月5日から始まり、連日多くの行列を生んでいる14年間の粘土道の集大成『片桐仁 感涙の大秘宝展 ~粘土と締め切りと14年~』。バトンタッチするように始まる寺山修司没後30年、パルコ劇場40周年記念公演の『レミング ~世界の涯までつれてって~』。作家としての感性と才能が炸裂する怒濤と感涙の大個展と、役者として寺山修司の世界に挑む演劇界注目の舞台。その中心で走り続ける片桐仁が自らの心境を語る。

Photo_Tomoyo Yamazaki【Toishi Management】

Text_ Ikki Mori

Edit_Satoru Kanai

-前回、渋谷のポスターハリスギャラリーでの個展で6000人を動員して、ギャラリー前に長蛇の列が出来たと聞いていますが、片桐さんご自身はその反響をどう受けとめましたか?

片桐仁(敬称略/以下片桐): やっと来たか!?って、感じですよね。14年前に連載を始めた時に、これは1年か2年たったら、もう日本が黙ってないだろうな位の妄想を抱いてましたから...。でも、なかなか受けなかった。前回、渋谷のギャラリーにお客さんが6000人来てくださったときに、そうか!実物を見れば、みなさん分かってくれるんだなぁと思いました。舞台もそうですけど、やっぱり実感として、その場所で体感することが大切だと思うんですよね。

-その意味でも、より多くのお客さんに片桐アートに触れてもらう機会として、『感涙の大秘宝展』は大きな意味を持っていると思います。14年間の集大成的な趣もある今回、どんな思いでこの展示に望んでいますか?

片桐: 規模をぐんと大きくして、しかもパルコでやらせてもらうという夢が叶って、今回ほぼ全点、125点位あるんですけど、それが一堂に並んだのを見た時、やっぱり続けてよかったと思いましたね。継続の力って、こんなに凄いのかって思いました。14年間ってダテじゃないなって。基本、毎月やって、舞台の楽屋とかに持ち込んだり、あとは飲み会を断って家に帰って作ってみたいな、なんか付き合いの悪い奴だったんです、僕はね。でも、ほんと続けてよかった。

-現存するすべての作品が見られるだけでなく、『感涙の大秘宝展』ならではの目玉もあると聞いています。まず、片桐さん本人の音声ガイドっていうのは?

片桐: 前半は粘土作品の制作者である片桐斎仁吾郎、後半は粘土秘宝の発掘者であるジンディ・ジョーンズ(前半がジンディエリアで後半が仁吾郎エリアになります。)、2人のキャラクターが生声で解説します。加えて、今回のタイトルにもある通り「粘土と締切と14年」という、もろ片桐仁の現実も出てくるんで、最後は片桐仁本人がレポート。会場内に設置されたQRコードを読み込んで、スマホのイヤホンでお楽しみください。

-もう1つの目玉が「締切工房」での公開制作ですが、何を土台に何を作るかはもう決まってるんですか?

片桐: 今回は洋式便器です。で、とにかくデカい!最初に粘土とかがこびりつかないように、養生テープというものを貼り込むんですが、その作業だけでも全然終わらない!でも、お客さんに少しでも来て欲しいし、1回だけじゃなく、2回も、3回でも来て欲しいので、ここは大変でも、やるしかない!しかし、いかんせんデカい。 作るのは、やっぱり動物にしたいなと思って、そしたら駄洒落みたいなのが面白い。タイのiPhoneでタイフォンとか、サイのiPhoneでサイフォンとか。そういうのが取っ付きやすいのかなと思って、今もまだ妄想中です。しかし、芝居の稽古もあるし、時間との戦いですね。

-『レミング ~世界の涯までつれてって~』の稽古も重なって、公開制作の時間を作るのも大変だと思うんですが、誰かに演出されるのではなく100%セルフメイドの粘土作品は、片桐さんの中でどういう位置づけですか?たとえば、小林さんが作演出するラーメンズや、色々な監督・演出家の素材となる俳優片桐仁とは違うものですか?

片桐: 粘土のいいところは、僕一人で成立しちゃうところですよね、めんどくさくない。そういう意味で言えば、ストレスはないですよ。見られながら作るっていう、ストレスはありますけど。失敗も成功も別に自分のせいだし、失敗したとしても、最悪、「間に合わなかった写真」っていうのも、ありじゃないかと。締切最終日は休演日ですけど、午後から収録が入っていて、午前中しかやれない。もう、どうしよう!やっても、やっても、終わんないですよ、面がデカくて...。

-公開制作や大量の展示を観て、実際に粘土作品を作りたくなった方へのアドバイスはありますか?

片桐: そういう方が100人でも200人でも、いや、まぁ1人や2人でもいいんですけど(笑)、どんどん出てきて欲しいですよね。僕も最初始めたときは、これは真似されちゃうぞと、僕より上手く出来ちゃったらどうしよう?とか思ったけど、誰もやらないんですよ、実際(笑)。1つ職人的な観点でアドバイスすると、とりあえず何かに粘土を盛ったら、剥がせるようにしておくこと。最初、携帯電話に盛ったときに、ちょうど電話がかかってきちゃった。「ごめんね、今、粘土固まってないから後で...」。その後も、スピーカー部分の穴にパテの粉が詰まっちゃったりして大変。でも、ぜひみなさんも粘土を始めて欲しいです。

-『感涙の大秘宝展』とバトンタッチするように、2013年演劇界の最大の事件と言われている『レミング ~世界の涯までつれてって~』が始まりますが、ラーメンズ片桐仁と俳優片桐仁、自分の中での演じ分けはありますか?

片桐: 演じ分けっていうのはおこがましいですけど、どこかでやっぱりラーメンズの片桐仁がゲストで出ているという思いは今でもあります。「何やっても片桐さんですね」って言われる時もあるんですけど、その場その場で、ちゃんとそこに、その役に入れるようにと自分の中では心がけているつもりです。だから、分けるという実感ではなく、なるべく素直な自分で挑むということでしょうか。でも、この歳になると、共演者とかも何か思ったことがあっても、なかなか言って貰えなくなる。あれは、恐いですねぇ。だから、頂いたアドバイスは素直に受け入れるようにしています。

-演じるということでは、今回、非常に演劇的な寺山作品を演じてみた感想は?

片桐: ふいに寺山さんぽいエキスがジュワーって沸いているシーンとかがあって、いいなぁって思いますね。意味なんかないんだ!感じるんだ!というエネルギーみたいなもの。巨大なエネルギーになって、みんな一糸乱れずっていうのは、朝の品川駅港南口で、同じ方向へ無表情で、何千人という単位で歩くサラリーマンの行列を思い出します。今回、寺山さんの本も都市論ということで、そこに都市東京の、個人の人格でなく集団化した会社員が行列するようなイメージもリンクしたりする。そのあたりが過去の寺山作品にはなかった感覚。(維新派の)松本さんがもたらしたものだと思います。その2つの世界が融合して、観客の誰もが感情を揺さぶられる芝居になっていると思います。

-『レミング ~世界の涯までつれてって~』での片桐さんの役どころは?

片桐: 八嶋(智人)さん演じる主人公がコック1、僕はコック2。タロ・ジロっていうんですけど、一緒に四畳半で暮らしながらコック見習いをしている。部屋で料理の練習をするシーンから始まるんですが、一切、料理とかはしないですね。都会に翻弄されながら、自分の外と中の世界であったりとか、心の壁だったりとか、社会の壁だったり、いろんな壁を感じて生きている。物語の主人公の一端を担っています。

-そんな寺山修司の世界に新たな解釈で挑む松本雄吉さん、上演台本の天野天街さんの演出はいかがですか?

片桐: お芝居そのものの演出、芝居パートに関しては、天街さんが結構細かく付けてくださいます。一方、松本さんの方はすごく俯瞰で見てて、もともと美術家の方なので「この絵がいいね」とか大きな展望で舞台を捉える。「この絵がなんか『受胎告知』みたいでええね」とか、「片桐は男やけどな、なんか孕んだみたいで」とか...。素敵な例えされるなぁって、そういう会話を演出家さんとするのは初めてですね。すごく繊細な、物語に入って見るというよりは、全体を通して見る感覚。照明とか装置にも、物凄くこだわる方だと思うので、上演が楽しみです。

-いよいよ21日から、新解釈の寺山作品が始まりますが、もともと片桐さんにとっての寺山修司とはどんな存在でしたか?

片桐: 大学時代に『田園に死す』や『さらば方舟』など寺山映画がリバイバル上映されて、友だちのマホちゃんてコが見に行ったんです。感想を聞いたら、池袋文芸座の前で嘔吐したと聞いて、恐くて見れなくなった(笑)。卒業してからようやく見て、芝居とかVTRも見て、吐きはしなかったけど、エネルギーの凄さに驚きましたね。あれはもう、アート・パフォーマンスとか1つの運動ですよね。その時代の世の中を全部投影している。絵画とか、建築とか、文学と同じ高みに演劇があって、観終わった後に「あの演劇はこうだった」ってみんなが語り合い、それをきっかけに全員の心の中がクリエイティブな気持ちになっていく、羨ましいですね。僕らもいつも、そういうつもりでやってますから。お客さんに笑ってもらいたいっていうのも1個目の衝動でありますが、何かを持ち帰ってもらいたいという気持ちが強い。変に小難しく考えないで、見たままを感じて欲しいというか、ありきたりの言葉に変えてしまわないで、それぞれが思ったことを感じて欲しいというか。そういう意味で今回の舞台は言葉にならないものがいっぱいありますから、いい意味で「なんじゃコレ?」だと思いますよ。

-最後に『片桐仁 感涙の大秘宝展~粘土と締切と14年~』と『レミング ~世界の涯までつれてって~』、パルコ連続出演に寄せる思いと今後の展望をお聞かせください。

片桐: 寺山修司没後30周年、パルコ・片桐40周年、これはもう、何かの運命ですよね、きっと!コント、演劇、粘土道、それぞれの道を究めながら、今後は粘土で、もうちょっと(笑)有名になりたいですね。

1973年生まれ。美術大学在学中にコントユニット「ラーメンズ」を結成。

独特の世界観で人気を博し、現在は舞台・ドラマ・映画・ラジオ等で活躍。

NHK教育『シャキーン!』、TBSラジオ『エレ片のコント太郎』にレギュラー出演中。その合間に、粘土による造形作品を制作。パルコギャラリーでの個展と同時期に「レミングー世界の涯まで連れてってー」パルコ劇場(4月21日~5月16日)出演。

『片桐仁 感涙の大秘宝展~粘土と締切と14年~』

『片桐仁 感涙の大秘宝展~粘土と締切と14年~』

会期:2013年4月5日(金) ~ 4月22日(月) 10:00 ~ 21:00

※入場は閉場の30分前まで

※最終日は18:00閉場

料金:一般500円 学生400円 小学生以下無料

問合せ:パルコミュージアム03-3477-5873

公式サイト

www.parco-art.com/web/museum/exhibition.php?id=549

寺山修司没後30年/パルコ劇場40周年記念公演

寺山修司没後30年/パルコ劇場40周年記念公演

『レミング ~世界の涯までつれてって~』

公演日程 : 2013年4月21日(日)~5月16日(木)

作 寺山修司 演出 松本雄吉(維新派)

出演 八嶋智人 片桐仁 常盤貴子 松重豊

問合せ:パルコ劇場03-3477-5858

公式サイト

www.parco-play.com/web/play/lemming/

続・今月の顔。vol.6 女優・黒木華

キャリアわずか2年強にして、蜷川幸雄、岩井俊二などの俊英たちから熱い注目を集める、女優・黒木華(はる)。素朴でどこか郷愁を誘うようなルックスと、芯のある女優魂を持った目下の注目株。初のロングインタビューをお届けです!

Photo_Erina Fujiwara

Styling_Kiyomi Tanimoto

Hair&Make-up_Ai Tomaru[NU YARD]

Edit_Ryo Komuta

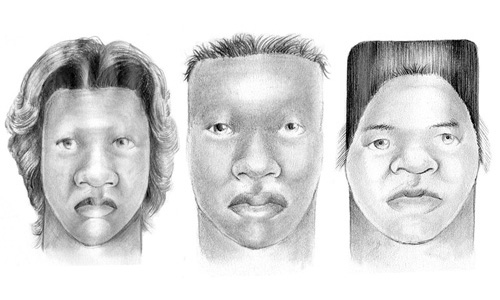

Ken Kagami Presents Three Strange Artists VOL.2 第2回・加賀美健がナビゲートする、ストレンジなアーティストたち。

アーティスト・加賀美健がオーナーを務めるショップ「Strange Store」。その店舗内にある何の変哲もないドアを「ギャラリー ドア」と命名し、ギャラリースペースとして利用し始めて2年弱。決して有名では無いものの作家性に富んだ個性豊かなアーティストをブッキングしてきました。そんな「ギャラリー・ドア」の今を知るべく、加賀美健と彼が気になるアーティストに話を伺ってきました。

Photos_Nahoko Morimoto

Edit_Hiroshi Yamamoto

-以前もストレンジストアの便所のドアこと「ギャラリー ドア」でエキシビションを行ったアーティストにフォーカスした企画を行いましたが、改めて今同様の企画をやりたくなったというのは、加賀美さんのなかで心境の変化があったということですか?

加賀美: 何もないですよ(笑)

-とはいえ、少なくとも「ギャラリー ドア」でエキシビションを続けていることには理由があるんですよね?

加賀美: もちろん、続けることによって、面白い人が集まってくれるというのはあります。ただ、それが当初の目的であった集客や売上に繋がっているかというと、まったくなっていない(笑)。

-ストレンジストアは『GINZA』や『POPEYE』といった超一流のファッション誌に紹介されたりもしていますが。

加賀美: その効果なのか、遠方から足を運んでくれるお客さんもいらっしゃいます。ただ、営業時間が不規則なので、驚くような集客には繋がっていません、悲しいかな。石油王みたいな大金持ちが来てくれたら嬉しいんですけど(笑)。でも、こうやってお店を持っていることで繋がった人脈もありますし、面白い才能に出会うこともあるんです

-ということは、今回は加賀美さんが最近出会った才能をご紹介いただけるということですね。

加賀美: 才能を紹介するというよりも、世の中がお洒落な方向に向かっている気がするので、まったく異なる世界をストレンジストアならではの視点で見せていきたいな、と。そこで山本君(フイナム)に声をかけて、おつゆちゃんとSONY SIMIZU君、mahiSasaMvara君を招集したんです。

mahiSasaMvara

北海道出身。2011年より「Sun Flower Collect」からZINE"ARROWS"、SONY SIMIZUとのZINE"I am..."を発行。

mahisasamvara.tumblr.com

今後の目標

時間に遅れないことですね。まだまだ学生ですし。なるべく深くならないことをやっていきたい。

"EXHIBITION "Sord" (in Aquvii Art THE TERMINAL)

SONY SIMIZU+maiSasaMvara

2013.4.26. fri - 5.5. sun/at THE TERMINAL"

SONY SIMIZU

Born 1993 in Tomakomai,Hokkaido. Lives and works in Tokyo

今後の目標

指名手配犯の作品は極めていきたい。あとは犯罪者をモチーフにしたり。「ギャラリー ドア」の展示で、始めてmahiSasaMvaraと一緒に作品作りをしたので、そういった活動もやっていければ面白いかなと。アイアムとか。

"EXHIBITION "Sord" (in Aquvii Art THE TERMINAL)

SONY SIMIZU+maiSasaMvara

2013.4.26. fri - 5.5. sun/at THE TERMINAL"

-ちなみに今回、この3人を選んだ理由はあるんですか?

加賀美: 最近「ギャラリー ドア」でエキシビションを行った人たちですね。

-「ギャラリー ドア」でエキシビションを行うアーティストの選考基準はあるんですか?

加賀美: 無いですよ。作品を観て、「ヤバイ!」と思うか、思わないか。「ヤバイ!」と思えばすぐにお願いする。一瞬の閃きみたいなものです。僕の場合は日の目を見ない才能をフックアップしようなんて、これっぽっちも思っていないですからね。趣味に近いというか、自分の部屋に飾りたいって思う方にお願いする。実際にお願いしたアーティストの作品は、必ず自分でも購入していますし。

-今回の3人はお店のお客さんとして出会ったのですか?

加賀美: おつゆちゃんは共通の知人を通じて、SONY SIMIZU君とmahiSasaMvara君は僕に会いにお店まで来てくれて、という感じですね。去年の4月に北海道から出てきたばかりで、どちらもまだ美大生なんですよ。で、作品を見せてもらったら、カルト教団の指名手配犯をモチーフにしていて(笑)。その作品をキッカケに展示をお願いしたんです。ちなみにおつゆちゃんは彼らの熱狂的なファンであることを公言しています。

おつゆちゃん: そうなんですよ。加賀美さんに話を伺った段階でヤバイな、と。モチーフのインパクトも強いけど、そのモチーフを活かす構成力も素晴らしい。2人にしか出せない世界観には、嫉妬を憶えるほどです。

-ところで美大生の2人はどういったキッカケでストレンジストアに足を運んだんですか?

mahiSasaMvara: 北海道にいる頃から加賀美さんが気になるアーティストの1人だったので、せっかく上京したので足を運んでみようかなと。それでSONY SIMIZUと一緒に。

加賀美: 来店したときは、危ない2人だなって思っていましたよ(笑)。格好もヘンテコリンだし、かなりキョドっていて。

mahiSasaMvara: まさか加賀美さんが店頭にいるとは思っていなかったので、ビックリしたんですよ(笑)。

-ちなみにSONY SIMIZU君とmahiSasaMvara君はどういった間柄なんですか?

mahiSasaMvara: 高校の同級生ですね。今通っている学校は違うんですけど、お互いに友達が作れなくて。結局、一緒に行動していることが多いんです...。

-そんな2人がアートを志した理由を教えてください。

SONY SIMIZU: 志しというほど、大それた感じは無いんです。ただ、2人とも絵は描いていて。なんとなく、というか。自然に、です。

-指名手配犯をモチーフにした理由はあるんですか?

SONY SIMIZU: 僕らは1993年生まれなんですけど、1995年に宗教がらみの大きな事件が起きて、日本全国にモンタージュ写真がばらまかれましたよね。子供ながらにその写真は、恐怖の対象でした。不気味で。それがずっと脳裏に残っていて、高校の頃に美術の授業で描く題材として突然頭に浮かんできてしまい。それ以来、取り憑かれたように描いています。

おつゆちゃんaka OTUYUCHAN

不幸の科学執行役員。1985年1月生まれのダイナマイトボディ。

www.houyhnhnm.jp/blog/otsuyuchan/

今後の目標

第二子を作るのと、会社で一番の成績を取る、あとはゾンビ映画を作ろうかな。ナヌーク君と。

-ちなみにおつゆちゃんはどういったキッカケで作品作りを始めたんですか?

おつゆちゃん: 失恋ですね。失恋して、自殺未遂を繰り返して、フラれた彼女にストーキングして、ノイズミュージックを好きになって。とにかく精神的に病んでいったんです。それまでは大手広告代理店を目指すような典型的な優等生だったんですけど、180度変わってしまった(笑)。そこから自分と向き合った作品を作るようになっていきました。

-......(ドン引き)。

加賀美: おつゆちゃんの作品も、かなりヤバイ。コラージュや実際に被れるマスクを作ったり、はたまた素顔を出してAKB48の峰岸みなみの謝罪動画を真似してみたり。作品のバランスがハチャメチャ。ジャンルを特定しにくいというか。それでいて毒々しく、なおかつキャッチー。

-こうやって改めて話を伺うと、とんでもないアーティストをピックアップしていますよね。

加賀美: こういった作家を選ぶのも瞬発力なんですよね。「ヤバイ!」と思ったら、すぐにお願いする。もちろん話をして理解が深まることもあるけど、一瞬のインパクトが大事。作品さえ良ければ、説明なんていらないと思っていますからね。

-そういった瞬発力は日常生活にも及んでいますよね。

加賀美: テレビを見ていても、町を歩いていても「ヤバイ!」と思ったモノは僕にとってはすべて同列ですからね。アナウンサーの髪型も、壁の落書きも、それこそ彼らの作品も、すべてがアートとしてヤバイ。ただ、どういうわけか美術界は説明を求めすぎる傾向があるんですよね。

-ちなみに若い作家に展示をお願いする理由はありますか?

加賀美: 僕と同世代となると、商業的にならざるえないじゃないですか、生活もありますから。むしろ僕が求めているのは、純粋に衝動的に作品作りをしている人たち。となると、必然として僕より若い世代になってくる。しかも、世代が異なると文化が違うから、思いもよらない作品を作っているんですよ。でも、正直なところ年齢はそこまで気にしていません。「ヤバイ!」と思ったらすぐ動くので。

-なるほど。それでは最後に今後のエキシビションの予定があれば教えてください。

加賀美: 予定は不定期なので。というよりも、やりたい人は是非お店に来てください。

-お店というよりもクリエイティブスポット的な役割を担うようになってきましたね。かなりカオスではありますが。

加賀美: そもそも僕はアートに限らず意味の無いものに惹かれるので、なるべくしてなった、とも言えます。というわけで、今後も無意味な作家さん、作品を大募集!! 意味なんていらないよー!! 説明なんていらないよー!!

STRANGE STORE

住所:東京都渋谷区鴬谷町12-3-301

電話:03-3496-5611

営業時間:15:00〜20:00 不定休

strangesto.exblog.jp

ストレンジストア通販サイト by strangetakata

strangetak.exblog.jp

Interview with EGO-WRAPPIN'結成17年目を迎えるバンドの、熟れた最新作。

通算8枚目のアルバム『steal a person's heart』をリリースしたエゴラッピン。今年、結成17年目を迎える彼らが最新作で提示したサウンドは、そっと身体に染み込んでいくような優しさと心地よさで聴く人に寄り添う。歌い続ける中納良恵と、鳴らし続ける森雅樹。二人が奏でる今のエゴラッピン"らしさ"とは。

Photo_Ryosuke Kikuchi

Edit_Yohei Kawada

-2年半ぶりのアルバムということで、前回のアルバムを出してから現在までを振り返っていただけますか。

森雅樹(以下、森): やっぱり大きな出来事としてはまず、震災がありましたよね。

中納良恵(以下、中納): 前回のアルバム『ないものねだりのデッドヒート』のツアーも一段落して、あれが起こって。震災後はすぐに、地方へアコースティックのライブをしに行ってましたね。それを、しばらくは続けてたよね?森: そうですね。できるだけ身軽な状態で、どこへでもライブに行けるように。2人で行くこともあれば、ドラムのスガちゃんを連れて3人で行ったり。震災が起きてすぐです。

-その後は地元・大阪のクラブ「NOON」の摘発を受けて、風営法改正を考えるイベント「SAVE THE NOON」への参加もありましたよね。

中納: 音楽聴いて踊るなんて普通のことじゃないですか。それが法律としてアカンとされていることが、ちょっとヤバい時代に生きてるという実感はあるし、昨今、流行のアイドルグループもそうですけど、みんなが一緒じゃないとアカンという雰囲気自体が異常だなと思うんですよね。均一化されることに慣らされていってる、というか。もう、それに気づかないようになってるんだとしたらヤバいなと思うんですよね。人前で音楽をやってる立場として「それはちょっとヤバいよ」と、私らがもっと率先して言わないといけないと思うんですよ。

森: しかし、ややこしい問題ですよね...。僕がDJの際に掛けるレコードもそうですけど、決して踊らなきゃならないわけじゃなく、本能的に踊っちゃうようなレコードを掛けてるわけですからね。(風営法っていうのは)自然を妨げているような、そんな感じですよね。

-今作はこれまでにないほどにストレートなメロディと歌詞が印象的でした。エゴラッピンらしいバリエーションの豊富さはあるのに、過去のどの作品よりも素朴で優しい。そこに何か、今話していただいたような、身の回りの環境の出来事を経て制作された痕跡を感じることができます。

中納: 特に明確なコンセプトは設けていなかったので、結果そうなったんです。ポップなアルバムを作ろうとか、そういう意図はありませんでした。ハードコアでもパンクでも、キャッチーなものの中には必ずポップさが存在していて、その部分は重要だと思うんですよ。ただ、先ほども言ったように、震災以降に全国の様々な場所でライブをやった経験から、"アコースティック"というのは意識としてあったかもしれませんね。

森: そうかもな。アコースティックという言葉は、確かによっちゃんの口から出てきてたよな。「水中の光」というアルバムの最初の曲があるんですが、それは象徴的かも。今作の中で一番始めにできた曲なんですよ。

-過去のアルバムの1曲目を聴くと、割とアッパーなテンションの曲が多かったと思うんですよ。逆に言えば毎回、そこにエゴラッピンらしさを感じ取ることができた。今回のアルバムを再生して最初にこの曲のイントロが耳に入ってきた時は、そういった意味で驚きというか、「おやっ」という意外性を感じましたね。

森: 意識してあの曲を最初に持ってきたというのはあるかもしれませんね。ああいう優しいアコースティックな曲が1曲目に来るという印象の下の作品と言いますか、うん。

-アルバムを締めくくる「fine bitter」という曲も、「水中の光」の延長線上にあるような気がしましたね。受け手としては今作でお二人が考えていること、あるいは今の気分的な部分が非常にスッと入ってきて、共感できるというか。

森: ええ、割と正統派と言いますか、ある意味ではそういうフィールドに乗っている2曲と言えるかもしれませんね。だから、よっちゃんの言った「震災以降のライブを通してアコースティック的な意識が強くなった」という部分は、アルバムに素直に表れているのかもしれません。実際、僕は普段聴く曲もずいぶん変わった。もうあれから2年以上も経つのに、今も穏やかな曲を欲しているのかも分からない。

中納: 私は音楽の聞き方は変わらないですけど、やっぱり衝撃的なものだったから、かなり影響は受けています。あれで何か自分がやれることを再確認しましたし、身が引き締まる思いでしたから。加えて、さっきも少し話した大阪の現状もあって、今までは口に出さないようなこととかもポンポン言葉に出てきてしまう。震災以降、特に今回のアルバムの歌詞については、その辺も反映されていると思いますね。森: そうだね。

中納: ただ全然押し付ける気はなくて、「ちょっとそれは違うんじゃない?」っていう提案ですよね。柔らかい部分で物事を考えてもらうきっかけとか、一方で何かを分かり合うきっかけとか、そういう風になっていったら良いんですけどね。

森: あとは、最近は音楽を知るにも恵まれた環境があるし、例えば、どういう音が鳴っているのか気になれば、ネットでもなんでも調べればすぐに分かりますよね。技術的な部分もだいぶ進化してて、10代の子でもクオリティの高い楽曲をたくさん作ることができる。でも、今ひとつ"人"が見えてこないというか、サウンドはヘロヘロでももう少し人間っぽい感じが残っている音を欲してるんですよ。だから余計に、確信犯的に味わい深い音に近づけているというのはありますね。

-温もりを感じられるクラフトのようなものでしょうか?

森: 今回のアルバムは今までの作品より音数も少ないし、なるべく自分たちで楽器を演奏してたりするんですよ。シンセベースをよっちゃんがやるとか、みんなでドラム、ギター、ボーカル、ピアノを色々試したりして。"やってない人のやってる感じ"とか、その混ざり具合とか、そこが絶妙だったりするんですよね。この作品で出したかったのはそういうポイントのような気もしてます。遊びの延長線上でやっても、その辺の感覚は3人とも合うし良いもの持ってるからやり易い。いつものライブバンドでやってしまうと、また少し雰囲気も違うのかなあ、って思います。

-今回のアルバムの7曲目に収録されている「女根の月」について聞かせてください。この曲は現代美術家の大竹伸朗さんが作詞を手掛けたそうですね。大竹さんに歌詞を依頼するに至った経緯を教えていただけますか?

森: まずはアルバム『ON THE ROCKS!!』のジャケ写。そこからの出会いですよね。今回は、よっちゃんが共通の知人を通じて電話で話したのがきっかけだよね?

中納: そうですね、それで去年、宇和島にある大竹さんのアトリエに遊びに行かせていただきました。のんびりした、良いとこでしたねえ。普段は絶対に行けない場所ですからね。でっかい倉庫で、こんな小っこいテレコでマイルス・デイヴィスを流しながら絵を塗ってましたね。その時も、作品の模型を作りながら、「ここはショッキングピンクじゃないかなあ」とか「ここにこれを乗せたいんだよ!」なんて言ったりしながら、おじさん3人が熱く話をしながら作業してるのが素敵だなあって。-実際に大竹さんに歌詞を作っていただいて作曲するという作業はどうでしたか?

中納: これが結構楽しい作業で、意外にできるもんやなあって思いましたね。過去に、誰かに作詞をしてもらうということは一度もなかったんですよ。だから、詞のイメージを膨らませてどういうメロディが合うのか考えながら作っていって。そういうアイデアは昔だったら絶対に思い浮かばなかったですね。

森: 大竹さんだったらやってみたいという気持ちもあったよね。よっちゃんとの電話のやり取りでは、曲のテーマを何にするかという話はしてたみたいなんですけど、そこまでオーバーじゃなくて、なんとなくのワードで広がりましたね。

中納: "海"や"山"、"宇宙"といった漠然としたキーワードから、「男と女」っていう話になって。ただ、あまりこちらから特別なオーダーはしなくて、電話口で大竹さんと雑談っぽい感じで話しながらイメージを共有していったんです。最初に歌詞を貰った時は、すごいなあって。絵みたいやなあと思いました。

森: エッセイなんかも色々と書いてる方だから、僕らも言葉に引っかかりが多くて。

-ボーカルもリーディングのように歌い上げてますよね。

中納: 言葉をたくさん書いていただいたんで、曲にするとちょっとハマらない部分もあったんですよ。とはいえ、それらを無駄にしたくなかったから、前半をリーディングにして、サビの部分はサビの部分でメロディを乗っけて。

森: またすごく(リーディングが)合うんですよね、個性的な言葉だから。

-結成から17年間が経ちますが、アルバム毎に今お話してくれたような楽しみ方ができているからこそ、マンネリや停滞感を感じさせないのかもしれませんね。

森: 間違いないですね。それはあると思います。

中納: うんうん。森: 変わってる部分もあれば、変わってない部分もあって。昔からよく言ってるんですけど、"変わることが変わってない"というか。それありきのエゴラッピンと言いますか。

中納: 私も体調崩したり、ストレス溜まったりというのはありましたけど、必ずコンスタントにライブをやってきて、その都度感動することが多いので、それで救われてきたこともあるんですよね。音楽作ったり、歌詞を作ったりすることは、ある種仕事として捉えていない部分もあって、プレッシャーは持たないでやれてきてますよね。でも、もっともっと肩の力を抜いていきたいと思うんですよ。今作に関して言えば、周囲の人からも「なんか歌い方も肩の力抜けたなあ」なんて言われるんですけど、まだまだ力の抜き方が足りない。理想は歩いてるだけで音楽みたいな、そういう人。もうなんかONもOFFもない、どこまでかっこええねんコイツ、みたいな。

-具体的にイメージしてる人はいるんでしょうか?

中納: それが今はいないんですよねえ、理想像みたいな人は。昔と違うのはそこですよね。昔はいたと思うんですよ、この人みたいになりたいと思う人が。正直、それでちょっと分からなくなったりする時期もあったりするくらい。「何やったっけ、自分?」って。

森: でも、彼女のなかで根本にあるスタンスっていうのは、色々な楽曲を今まで歌ってきてるとは思うけど、一貫してあるとは思うんですよね。もっと伸びやかな、太陽的な要素も本来彼女は持っている。今回のアルバムでそういう部分が色濃く反映されているのは、冒頭でお話したような今の時代背景を考えても不思議なことではないですよね。

『steal a person's heart』

『steal a person's heart』

EGO-WRAPPIN'

¥3,000(通常盤) 発売中

[トラックリスト]

水中の光

FUTURE

AQビート

10万年後の君へ

on You

ウィスキーとラムネ

女根の月

ちりと灰

Fall

blue bird

fine bitter

EGO-WRAPPIN' official site

www.egowrappin.com

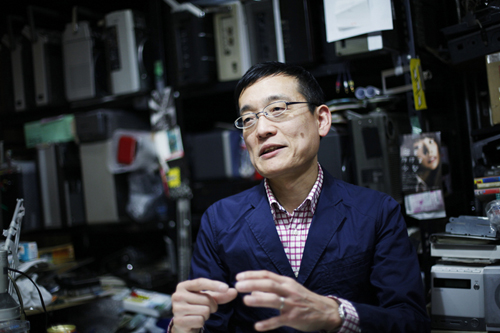

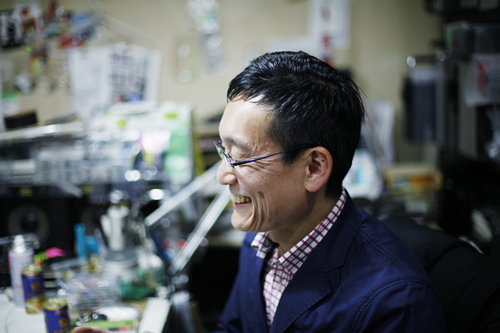

DESIGN UNDERGROUND 家電蒐集家・松崎順一の正体とは?

日本でただ1人、自身を"家電蒐集家"と名乗る松崎順一さん。都心から約1時間、のどかな雰囲気漂う足立区にファクトリーを構えながら、日々日本中を駆け巡る根っからの家電マニア。ラジカセに始まり、テレビやスピーカー、オーディオ機器に至るまで、数えきれない家電の山を相手に日々孤軍奮闘する、彼の半生を根掘り葉掘り訊いてきました。

Photo_Kengo Shimizu(STUH)

Edit_Jun Nakada

-まず松崎さんの生い立ちから聞いていいですか?

松崎順一(以下松崎/敬称略): はい、生まれは台東区の三ノ輪という下町で、4歳のときに足立区に引っ越してきて、それから中学・高校と埼玉に引っ越したんですけど、20歳過ぎて僕だけまた戻ってきて......。そのままずっと足立区に住んでます。

-足立区が大好きなんですね。

松崎: 基本的に小さい頃から住んでいるからというのもありますけど、足立区自体が東京都でありながら東京都でないようなユルさがあるというか、ほのぼのしているんだけど変な人が多くて、俗に"ヤンキー天国"と言われてるぐらいですからね。治安は悪いけど、東京の中でも独特の雰囲気を醸し出している街ですよ。

-確かに僕の友達にも足立区出身の悪いヤツがいます......

松崎: あとココを拠点に活動している一番の要因は、蒐集するポジションとして足立区を中心にまわるのが一番効率的ということ。

-そそ、そこです、聞きたかったこと!

松崎: (笑)。東京の場合、家庭や会社、企業から出たゴミが集められて廃棄される場所が、大体埼玉県や千葉県とか、関東近県の道路が整備されていて、車で運びやすいところにあるんですけど、そこって足立区からアクセスがメチャクチャいいんですよ。仮に都内の真ん中で活動していると、打ち合わせとかはいいんですが、蒐集するときに都内を抜けるのにすごく時間がかかるんです、特に平日とか。だから足立区は色んなとこへ行くのに一番適しているんです。

-東京、埼玉、千葉を結ぶ中心地ということですね。

松崎: はい。足立区って活動エリアと蒐集エリアのちょうど中間なんです。だから原宿や青山へ出るのも40~50分くらい。逆に蒐集しに行くところも大体30~40分圏内なんです、千葉でも埼玉でも。だからすごく理に適っている。たまたまずっと足立区に住んでいるけど、蒐集活動をするのに、実はこれほど適した場所はないっていう。後になって気付きましたね(笑)

-なるほど、足立区生まれが功を奏したと。ちなみに幼少時代はまだ蒐集に目覚めていなかったんですか?

松崎: うん。20歳ぐらいまで蒐集は一切していないですね。でも、いわゆる家電小僧でした。小学生のときから秋葉原に行って部品を買ってラジオやトランシーバーを作ってみたり。

-"機械いじり"が好きだった。

松崎: そうそう。それで中学生の時にラジカセ買ってもらってずっと遊んでたんです。放送局ごっこやったり深夜放送をずっと聴いてたり。それで高校生になってアマチュア無線を始めて。俗にHAM(ハム)と言いますが、知らない人と交信するんです。そのためにアマチュア無線技師の資格を取ってからというもの、ずっと家でトランシーバー片手に勉強もしないで世界中の人と交信をしてましたね。

-トランシーバーの電波って海外まで届くものなんですか?

松崎: 世界中のどこでも届くんですよ。当時だから、今から40年ぐらい前ですかね、中学生のときに世界中の人と話していたんですよ。

-相手はどんな人か分からないんですよね?

松崎: もちろん。アマチュア無線をやっている人は日本に何十万人もいて。さらにそれを超える数の人たちが世界中にいるんです。周波数帯というのが国際的に決められていて、海外と交信したいのであれば、送受信可能なトランシーバーを買って、家にアンテナを付ければすぐにできるんですよ。

-なんか規模が大きすぎてイメージ湧かないですね。

松崎: そういうのを中学、高校のときにやっていて。勉強もろくにしてなかったので成績がすごく悪くて(笑)。でも英語だけは抜群でした。だって英会話だけは無線で散々交信してましたから。ネイティヴの人と話せたのですごくためになりましたね。

-今の世の中でいうSNSに似てますね。

松崎: そうそう。一番面白いのが不特定多数の人と交信できるということ。誰だか分からない人と初めて会って(話して)、その場で友達になっちゃうんです。話が合えばまた今度会いましょうって。

-なんかロマンがあるなぁ。

松崎: そうなんですよ。誰と話すか分からない、誰と出会うか分からない、そういう出会いのワクワク感がアマチュア無線にはあるんです。SNSの場合、少なくともどちらかは相手を知ってて始まるじゃないですか。無線は誰かは分からないけど、話が合えば友達になっちゃうっていうのが面白いんです。それで交信が終わったら、記録としてQSLカードというのが発行されて家に届くんですけど、毎月何百人と交信していたので、その量は半端じゃなかったですね。ちなみに女性でやっている人がいると、男性がみんなその人に群がって(笑)

-今でもアマチュア無線の文化は続いているんですよね?

松崎: もちろん続いてますよ。蒐集の仕事を始めてから無線関係の人とも知り合いになって。またやりましょうよって話が盛り上がったり。今これだけ携帯電話とかSNSで、色んな人と簡単に話せる時代だけど、無線で誰だか分からない人と交信するのって、今でもすごくロマンがあるなって思うわけです。それこそ昔よりやっている人の数は減りましたけど、アマチュア無線自体はちゃんと残ってます。秋葉原にもいくつか無線機を売っているお店があるし。かなりコアなお店ですけど、それはそれで楽しい。僕は無線で話すのもいいけど、操作する行為がもっと好きなんです。スイッチをパチパチ入れてヘッドフォンしてマイクして、どこかに面白い人いないかなって、キュッキュってやって。自分から話すこともあるし、向こうから話してくることもあるし。あとは声だけじゃなくて電信とかモールス信号でも交信してましたね。

-なんかCIAみたいですね。

松崎: そうそう、昔のスパイ映画みたいでしょ。子供心と男心を同時にくすぐる感じ。こういう機械で交信するのってなんかカッコいいじゃないですか。

-女の子にそのカッコよさは分からないかもしれませんね(笑)

松崎: そう。でも女の子の中にも無線好きの子がいて、そういう子に憧れたんですけどね。当時は無線をやってる人って、いわゆるオタクなんですけど、そういうアイドル的な女性も当時結構いましたね。

-アマチュア無線以外に部活はしてなかったんですか?

松崎: 誘われたんですけど結局帰宅組。学校が終わると真っ先に帰ってすぐに無線機のスイッチをパチパチっと入れて(笑)。世界中と交信するから、必ずどこかの国から信号が出てるんですよ。どこかが夜で、どこかが昼だから。だから家には24時間用の時計を置いて交信してました。

-大学もずっとアマチュア無線にハマっていたんですか?

松崎: デザイン系の専門学校だったんですが、勉強が忙しくなって無線からは離れましたね。そもそも僕が決めたというよりは、親がね......。無線ばかりやってたから手に職つけろって言われて。それだったら設計ができて、絵も好きだったから、じゃあデザインなら食いっぱぐれないんじゃないかってことで。それで卒業後はインテリアがメインの会社に就職して、約22年間、空間デザインやイベントのブースデザインとか、あとはショーウインドウのディスプレイを手掛ける仕事をずっとやってました。

-親の一声とはいえ、かなり長く続いたんですね。

松崎: そうですね。それはそれで面白かったですからね。で、30後半ぐらいになってから、このまま会社で一生終わるのは嫌だなと思うようになって。それなら自分の好きなことやりたいなって。そしたらたまたま37歳の時に交通事故で背骨を粉砕骨折してしまって。全治6ヶ月。首のところから腰まで両側ギブスで丸3ヶ月間入院ですよ。最初、病院に担ぎ込まれたときに、99%車椅子か生きているだけで幸運ですって言われて。ものすごく重症だったんですけど、結局手術もしないで、半年間ギブスだけで治っちゃったんです。たまたま粉砕したのが神経から一番遠いところの骨で。一番いいところが粉砕したねって医者にも言われて(笑)。本当に半年間ただただ寝ているだけでした。

-その間に人生を振り返ったわけですね。

松崎: そうそう、人生って儚いなって。考え方が変わりましたね。このまま仕事をやっていてどうなのかなって。それで40歳を過ぎたときに、このままじゃいけないと思って突然会社を辞めたんです、1回リセットさせてくださいって。リストラでもなんでもないんですけど、上司や社長にも"なに馬鹿なこと考えてるんだ"って止められて。でも42歳のときに強引に辞めて......。古いものを集めるにはどうすればいいのか、そこから勉強しようって。

-蒐集に関して予備知識はあったんですか?

松崎: まったくのゼロです。まずは1年間かけて僕の知り合いがやっているリサイクルショップで見習いとして働かせてもらって。そこで古いモノの流通がどうなっているのか、まず業界を覚えることから始めました。まさか42歳で軽トラに乗って廃品回収するとは思ってなかったですね(笑)。ショップに電話がかかってきて、こういうものを買い取ってください、処分してくださいって言われると、ハイハイって車走らせて。仕入れから値付けまで、業界の仕組みを全部学びました。で、約1年間自分なりに勉強して古物商の免許も取って、2003年に「DESIGN UNDERGROUND」をスタートしました。最初は家の近所の八坪くらいの小さいところで、僕のコレクションの一部を売っていたんです。

-ショップからのスタートなんですね。

松崎: うん、それが誰の通らないような質素な場所だったせいか、本当に誰も来なくて(笑)。それでショップってなんか違うなと思って、自分のホームページを作ったりしつつ、徐々にいろいろな人に広まっていった感じかな。そうしているうちに、修理をお願いされたり、昔の家電をイメージビジュアルで使いたいとか、要望が来るようになって。その時に、"こういうことが仕事になるんだ"って思うようになって。それから小さい倉庫を借りて、全部モノを移して。2年間ぐらいは、倉庫にモノを置いてウェブだけでやっていたんです。

-それから徐々に仕事のスタイルや幅が広がったわけですね。

松崎: そう。ラジカセはずっと扱っていたんですけど、それ以外の家電を取り扱うようになったのは、今から5年くらい前。だからショップを開いてからほぼ5年間は、箸にも棒にも引っ掛からなくて本当に無名の存在でした。

-ファッション業界とも接点があるようですね。

松崎: 今はファッション関係の仕事もさせてもらっていますが、最初はファッションじゃないんです。千葉市にある子供科学館のディスプレイの仕事で、たまたま僕のホームページを見て、「昔の家電を今の子供たちに紹介したいんだけど、そういう専門家がいないのでやってくれませんか?」って。で、科学館に収める家電を集めて、直したり、別の作品を作ったりするのに、今の場所をファクトリーとして借りたんです。だから当時は何もなかったんです。この作業机と少しの家電だけでしたね。

-実際何を作っていたんですか?

松崎: 子供が遊べるような電子オブジェみたいなものですね。秋葉原にあるようなパーツを使って、それを壁にいっぱい埋めて。声を出したり動くと画面が切り替わったり、いろいろなインスタレーションが楽しめるオブジェを作りました。それと古い家電も僕のコレクションの中から探して何百個も納めました。古い家電や、歴代の家電を見るコーナーとか。いろいろ作らせてもらいましたね。それが初めての大きな仕事でした。

-こども科学館がきっかけに広がっていったと。

松崎: そうですね。ファッション関係での初めての仕事でいうと、2年前のクリスマスに、エルメス各店のディスプレイをやらせていただいたことです。全店ではないんですけど、渋谷西武や横浜高島屋とか何店舗かで。昔のテレビとかアンティークの木のテレビを店内の中央に重ねてクリスマスツリーのように配置して。で、それぞれのテレビにコレクションの映像を流すっていう。ザラッとした質感の画面にコレクションが映るのがすごく良くて。それを色んな人に見てもらって、他のブランドからも依頼が来るようになりましたね。昨年の12月には〈AZUL by moussy〉と一緒に、表参道の東急プラザ1階にあるSHELTER TOKYOのクリスマスディスプレイをやらせていただきました。あとこれも去年ですが、BEAUTY&YOUTHさんと〈C.E〉のポップアップストアも手伝わせていただきました。

-Skatethingさんから直々に依頼が来たんですか?

松崎: そうなんです。もうビックリ。〈C.E〉の期間限定のポップアップストアを渋谷公園通り店で展開するということで、メインディスプレイを全部僕がやらせていただいて。それからも、不定期ですがBEAUTY&YOUTHさんをはじめ、ユナイテッドアローズさんとも色々お仕事させていただいてます。

-実際スケシンさんにお会いしていかがでした?

松崎: すごく楽しい人ですね。お互い妥協しない性格なので何回も打ち合わせして、ここまでやりましょうって意気投合しないと、GOしないんです(笑)。家電の演出をするときはとことん詰めますね。こういうのをやったら面白いんじゃないか、とか。今年もまた何か違う形でご一緒できればいいなと思っています。

-ディスプレイの仕事を機に急速的に広がりましたね。

松崎: 本当にそう思います。家電蒐集の前がディスプレイや展示の仕事が本業だったので、家電を集めてどう見せたら面白いのか考えるのが楽しいんです。僕はコレクターではないので、集めて、それを現代にどう活かせるか、活かすか、というのを考える方が好きで。そういう意味では、昔の仕事と今の仕事が上手く融合して現在に至っていますね。

-22年間の会社勤めは決して無駄ではなかったと。

松崎: その経験が基本的にベースにあって、家電蒐集の仕事に結びついていますね。現在も色々とプロジェクトを進行中なんですけど、全部インテリアとディスプレイが連動していて、集めた家電やサイズとかも向こうの担当の方と図面を見ながらレイアウトを考えたりとか、その場で全部できちゃうので。昔のことが活きている証拠ですね。

-進行中のプロジェクト、聞いてもいいですか?

松崎: 大きなプロジェクトで言うと、2013年6月に東京ガスの大型ショールームが、横浜みなとみらいにできるんですね。その中に「比べるハウス」というのを作っていて、現代の家の快適さと80年代の家の快適さを比較するというものなんです。この実体験型ハウスは、当時の部屋ってこうだったっけ、なんか快適じゃないな、みたいなのを80年代の部屋に入って感じてもらう。その次に現代の部屋に入って、今のテクノロジーはこんなに進化して快適なんだ、というのを体感してもらうという。僕はその中の80年代家電のセレクトを全部任せてもらっているんです。ちゃんと家族構成があって、ポットとか冷蔵庫も主人はこういう趣味でこうだから......とか、子供の趣味はこうだからファミコンのソフトはコレとか。そういうのを生活の中に落とし込んでから家電をセレクトしています。今ちょうど集めていて、ちゃんと使える状態にして納品するんです。

-かなり細かいですね。

松崎: そうなんです。家族の趣味趣向が分かって、かつ良いものをセレクトして提案するんです。その方がより当時のリアル感が増すでしょ。あと、テレビ局とかドラマの演出の仕事も増えましたね。ドラマの中で昔の家電が必要とされることって結構多くて。80年代のドラマを再現することとかよくあるじゃないですか。でも昔の家電って調達する人がいないんですよ。現代だったら何でも揃いますけど、さすがに当時の細かい家電までは舞台美術屋さんには残っていないみたいで。そうすると僕のところに来るんです。ちょうど2年前にフジテレビで80年代に起こった大韓航空機爆破事件の特番があったんですけど、事件の犯人(金賢姫)が機内に仕掛けた爆弾っていうのが、当時の〈パナソニック〉のポータブルラジオで。その再現ドラマを作るために、犯人が仕掛けたラジオから、彼女が泊まったホテルのテレビや家電を全部集めました。

-見つかりました?

松崎: はい。テレビ局内では誰もが無理だって言っていたそうなんですが、一週間で同型のものを見つけました(笑)。あとバラエティ系で言えば「アメトーーク」とか。家電芸人特集で、芸人たちが昔使っていた家電を集めてスタジオに持っていく仕事とか。もう家電を使う仕事であればなんでもって感じですね(笑)。

-集められない不安とかはないんですか?

松崎: ないですね。結局、そのネットワークを作ることだけに1年間費やしているので。だから家電蒐集に関しては誰にも負けないという自負があるんです。僕に集められなければ誰も集められない。僕が直せないものは他でも直せない。今、修理だけも膨大な依頼数で。メーカーでも断られちゃった家電を専門に直しているんです。90年代から使っていた大きな電卓がすごく使いやすくて、たまたまそれにコーヒーをこぼしちゃったらしいんですよ。それで依頼を受けて、直るでしょうかって。ちゃんと直りましたよ。

-家電なら直らないものはないと。

松崎: そうです。うちで直せないものはどこも直せない。そのぐらいまで技術とか、直せる確率というのはダントツでトップです。元々やりたかったというよりは、いろいろな方からの要望がものすごく多くて。だったら修理センターを作りますって。でも僕ひとりだけではできないので、修理のスペシャリストがいる会社と組んで。僕のノウハウとその会社のノウハウを足して。新たに「DESIGN UNDERGROUND」で修理センターを作ったんです。僕がやりたいというよりは、いつの間にかそうなっちゃったみたいな(笑)。

-でも他にできる人がいないわけですし、ある意味自然な流れですよね。

松崎: そうですね。家電のスタイリストやコーディネイト、ディスプレイにしても、いろいろな方から依頼がくるので。結局、それを形にして、こういうことをやったほうが面白いんじゃないか、というのは僕からも提案しています。もっとたくさんの人と一緒に、家電にまつわることをやっていきたいですね。実は6月に青幻舎から僕の集めている家電カタログの中から、すごくユニークな家電を抜粋した家電バイブルを出す予定で。数万点の中から400点に絞って、A5版くらいのサイズで400ページくらい。ラジカセを含め、黄金期と呼ばれた70年代~80年代の日本製家電を網羅しています。

-"蒐集家のとしての喜び"って何ですか?

松崎: ひとつは蒐集家としての物との出合いの楽しみ。アマチュア無線の話をしましたけど、全然知らなかった方と偶然知り合える喜びというか。その喜びが物と対話すること、発見することが喜びなんですよ。だから形は変われど、やることは変わっていないんです。探しに行って、物との出合いを毎日楽しんでいる。それが一つの喜びなんですね。今日はこんなものをゲットできたというのが。あと、その集めた物を発見したときは死んでいる状態ですよ。それを僕が手を入れることによって、新たな命を吹き込んだときに、動いた、生き返ったというときの喜び。新たな命を宿すことができる、それがすごく楽しい。新たな命を吹き込むのって、お医者さんが患者さんを治すのと一緒で、本来あるべき姿に戻してあげるっていう、まさに修理人としての醍醐味ですよね。その上で探して出合う楽しみ、直して復活したときの喜び、そしてもう一つは直したものをもう一回世の中に出したい。今まで家電が持っていたイメージではなくて、新たな文脈を僕が作ってあげたい。2013年にどう活かせるか、というのを僕が提案したいんです。

-ジャンク品として終わらせず、何かしらの付加価値を付けて提案すると。

松崎: そうです。これまで知り合った方と話をしていくうちに、じゃあこういうことをやってみませんかとか、話しているうちに僕もアイデアが生まれるし、相手のほうも家電ってそういう使い方もあるのかって面白がってくれて。そこからまた新たなコンテクストが生まれるんですよ。これから未来に向けて、古い家電をどういう風に活かしていくのかを、色んなアプローチで提案していきたいですね。

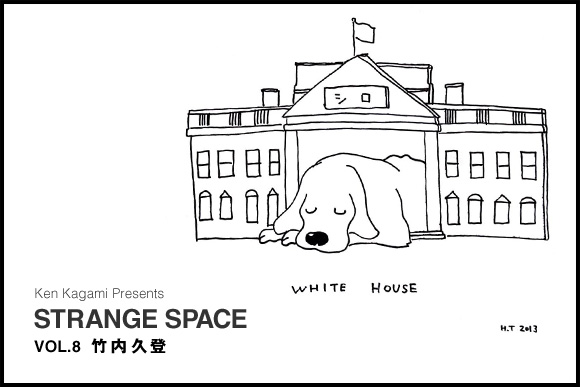

STRANGE SPACE VOL.8 竹内久登

アーティスト・加賀美健責任編集による連載企画「STRANGE SPACE」。アート、写真、デザイン、ファッションなどなど、加賀美健が気になるストレンジな事柄を不定期でお届けしていきます。

Edit_Ken Kagami,Hiroshi Yamamoto

MUROが手掛けるジェームス・ブラウンの名曲ミックス!

2013年に生誕80周年を迎えた"ミスター・ダイナマイト"こと、故ジェームス・ブラウン。彼を愛してやまないDJ・プロデューサー"KING OF DIGGIN'"MUROが満を持してノンストップミックス「DIGGIN' JAMES BROWN」をリリース。永遠の名曲から今や手に入らない貴重な音源を、いつものMURO節でたっぷりと聴かせてくれる。この1枚でジェームス・ブラウンがかならず好きになるはず。語り継がれる決定盤だ。

Photos_Daisuke Mizushima

Edti_Masaki Hirano

MURO

"KING OF DIGGIN'"として世界にその名を馳せるDJ/プロデューサー/ラッパー。1980年代後半から活動し、日本におけるHIPHOPカルチャーを根付かせ、日本語ラップの"改正"を唱えながらシーンを進化させている。これまでクラシックとなる楽曲やミックスを多数リリースし、国内のみならず世界中のアーティストからその音楽知識の深さに定評を得ている。2011年5月にセレクトショップ「DIGOT」を渋谷ファイヤー通りにオープン。www.digot.jp

MURO: 前に取材していただいたのって何のときでしたっけ?

-あのときは「DIGGIN' FOR BEATS」でした。あれが去年の12月だったので、もう5ヶ月前になりますね。3月に「DIGGIN' P-VINE」、4月に「DIGGIN' SALSOUL BREAKS」とリリースが続いて、ついにJBが来たか! と、ちょっと興奮気味です。そもそもジェームス・ブラウンの曲に出会ったのはいつごろだったんですか?

MURO: たしか中学校くらいに観た『ロッキー4』だと思います。「LIVING IN AMERICA」ですね。

―ジェームス・ブラウンと言うと、やっぱりそのイメージが強いですよね。

MURO: しかも、ちょうどパルコか何かのCMに出ていて、ポスターにもバーンとアップで出ていて、わざわざ剥がしに行ったりとかして(笑)。

―MUROさんはジェームス・ブラウンに会ったことあるんですか?

MURO: ないですね。90年代にライブを1回だけ観たことがあります。とにかくすごかったですね。FUNKとかHIPHOPといった枠にくくれない偉大さというか、マントショーひとつとってもかっこよくて。いま振り返ってみても、自分が見てきたのって70~80年代の一部だけで、60年代ももちろんあるし、シングル盤から集めてたとしたら相当な歴史だなと思います。

―中でもいちばん思い入れのある曲はありますか?

MURO: やっぱり入りが映画のサウンドトラックだったんで、『Black Caesar』の「DOWN AND OUT IN NEW YORK CITY」です。ラップをやってたころにライブでも使ったりしてたんで思い入れがありますね。

―1人のアーティストの曲だけでミックスしていく難しさみたいなものは?

MURO: 純粋に自分が聴いてきたものであれば楽しみながらできますね。特にジェームス・ブラウンは、いろんなことの基準になっている人なので、2枚組のボリュームでもできちゃったりします。例えばファミリーだったり、プロデュースのくくりだったりすると際限なし作れると思います。ただ、今回は生誕80周年ということもあって、ジェームス・ブラウン名義にこだわったというのはありますね。

―なるほど。ということは、制作の手順も普段のミックスとあまり違いはないんでしょうか?

MURO: あまり変わらないかな。部屋の中でレコードを出して1回効き直して、変な話し1軍と2軍や、インストとボーカルを別けたりしていって、例えばイントロがいいなと思ったらそこから組み立て始めたり。この曲は早くみんな聴かせたいなと思うようなハイライト的なものがあれば、その前後を考え始めたり。進め方はいつもと同じかもしれないです。

―HIPHOPとジェームス・ブラウンは、深い関わりがあると思いますが、MUROさんなりの考えを教えていただけますか?

MURO: キャリアの後半の方ではラップもやってるんで、僕はシュガーヒルギャングと同じでHIPHOPだなと思います。マイアミのレーベルで出した曲に「RAP」って入ってるものもありましたし。ラップというジャンルを確立した1人なんじゃないかなと思います。

―今回のミックスに関してMUROさんとしても思い入れがあると思います。こだわりや聴きどころを教えてください。

MURO: まずジェームス・ブラウンの曲をイジれるっていうのが奇跡的なんです。過去にリミックスは1度あるんですが、曲のピッチを変えたりできること自体がすごいことなんですよ。そんなこともあって、最初にお話しをいただいたときにとても驚きました。

―そうなんですね。

MURO: あとは映画のサントラのスコアを手がけているつもりで作りました。「DOWN AND OUT IN NEW YORK CITY」から始まっていく感じとかですね。それ以外でも、途中でライブバージョンを差し込んだりしながら、DJingの楽しさも伝えられるような構成を意識しました。

―これまでのMUROさんのミックスでも、ライブバージョンの曲が良いタイミングで流れますよね。

MURO: 昔からワクワクするっていうか。かっこいいライブバージョンがあったら、それをどうにか活かしたいという気持ちがあるんです。ジェームス・ブラウンにしても、やっぱりライブが有名なので、今回も使いたいなと思っていました。

―なるほど。

MURO: それと、僕も歳を取ったからかもしれないんですけど、ディスクユニオンのSOUL/BLUES館みたいな、年齢層が40~50代中心のところに行くと、「これは"ガシャガシャ"してるからいらない」みたいな会話が聞こえてくるんです。

―"ガシャガシャ"って具体的にはどういうことなんですか?

MURO: 音の数が多いのか、スクラッチが入ってるのか、そういうことだろうなと思うんです。それと80年代ってディスコのいいとこ取りみたいなメガミックス文化が多かったじゃないですか。その周期がまた回ってきていて、いまもたくさん出てますよね。年齢が上の人たちはミックスっていうものを通ってきていないから、抵抗を感じるんじゃないかなと思うんです。

―おそらくその通りだと思います。

MURO: 僕はそういう人たちにも届くような、もうすこし音楽的なノンストップものを作りたいなとこの数年努力をしているんです。実はちょうど今回のミックスが出た日に、気になってレコード屋に行ってみたんです。年齢層が高いところで反応はどうかな? と思って。そしたらちょうどレジ前で、僕のことを知らない方がミックスを手に取って「これはどういう人なの?」って店員さんに聞いていて。うわーこれは入っていけないなあ、と(笑)。あとで伺ったら買っていかれたそうで、一安心ということがありました。

―僕らのような30代くらいの世代は、ジェームス・ブラウンのことをちゃんと知らないから、という気持ちが購入につながったりもすると思うんです。でも年齢が上の人たちで、もともとジェームス・ブラウン好きな人からすると、また違う気持ちで手に取るんじゃないかなと。

MURO: そうですよね。だからそういう意味では今回はチャンスだと思ったんです。こんな聴き方ができるんだとか、ぜんぜん違う風に聴こえるとか、この曲こんなによかったっけ? とか、セレクトや並びの重大さとか。そういうこと全部を、たくさんの人にわかってほしいなという気持ちはありますね。

―では最後に。MUROさんが考えるジェームス・ブラウンの魅力とはどんな部分でしょうか?

MURO: やっぱりパイオニアなところだと思います。 FUNKにしてもHIPHOPにしても、さっき話したライブの熱さにしても、いろいろなことの基準になっている人だと言えるんじゃないでしょうか。それにループミュージックの美しさを教えてくれたのもJBですね。延々とグルーブをループしながら歌っていく手法は、今のラップにもつながっていると思います。

―はい。そこは改めてミックスを聴いていて、HIPHOPだな~と感じました。

MURO: そういう意味でも、今回はプレッシャーもあったし本当に大変でした。JBのミックスって実は過去にたくさん出ているです。例えばJ.ロックがやっていたり、ストーンズスロウの他のメンバーがやっていたり、あらゆるミックスを全部聴きました。

―そうなんですね。

MURO: やっぱり同じような構成になるのは嫌なのでけっこうアレコレ考えましたね。制作に入る前と後に、おじいちゃんのお墓参りに行ったくらい(笑)。それだけ今回は大変だったし、逆に言うと思い入れのある1枚に仕上がっていると思います。

DIGGIN' JAMES BROWN

DIGGIN' JAMES BROWN

¥2,500 発売中

[トラックリスト]

1. DOWN AND OUT IN NEW YORK CITY

2. BLIND MAN CAN SEE IT

3. THE BOSS

4. DON'T TELL IT

5. THE PAYBACK

6. HOT PANTS ROAD

7. FUNKY DRUMMER

8. PART TWO (LET A MAN COME IN AND DO THE POPCORN)

9. COLD SWEAT

10. JAMES BROWN - A TALK WITH THE NEWS [STEVE SOUL]

11. SAY IT LOUD - I'M BLACK AND I'M PROUD

12. MY THANG

13. FUNKY PRESIDENT (PEOPLE IT'S BAD)

14. MIND POWER

15. THERE WAS A TIME

16. AIN'T IT FUNKY NOW

17. THE CHICKEN

18. NOSE JOB

19. TALKIN' LOUD AND SAYING NOTHIN' PT. 1

20. TALKIN' LOUD AND SAYIN' NOTHING (REMIX)

21. BLUES & PANTS

22. BABY HERE I COME

23. GIVE IT UP OR TURN IT A LOOSE

24. GET UP, GET INTO IT, GET INVOLVED (LIVE (APOLLO THEATER 1971)]

25. I CAN'T STAND MYSELF (WHEN YOU TOUCH ME)

26. SUPER BAD

27. GET UP I FEEL LIKE BEING LIKE A SEX MACHINE (PART 2)

28. SOUL POWER

29. GET ON THE GOOD FOOT

30. CAN I GET SOME HELP

31. COLDBLOODED

32. CAN MIND

33. SOULFUL CHRISTMAS

34. BRING IT UP

35. I GOT ANTS IN MY PANTS (AND I WANT TO DANCE)

36. DEAD ON IT

37. GET UP OFFA THAT THING / RELEASE THE PRESSURE

38. MAKE IT GOOD TO YOURSELF

39. I'M SATISFIED

40. THE DRUNK

41. PEOPLE GET UP AND DRIVE YOUR FUNKY SOUL

42. IN THE MIDDLE

43. ESCAPE-ISM

YATSUI FESTIVAL!特別対談,やついいちろう×荻野目洋子,音楽とアイドルとお笑いと。

芸人エレキコミックのやついいちろうが手がける都市型フェス「YATSUI FESTIVAL!」。芸人の趣味イベントと侮る事なかれ。渋谷にある9つのライブハウスやクラブを舞台に総勢142組のアーティストやアイドル、お笑い芸人に文化人が参加する一大イベントなんです。で、その参加ラインナップを見ていると、「荻野目洋子」の名前が。そこで、フェスの主催者であるやついいちろうさんと歌手の荻野目洋子さんの対談を敢行!「YATSUI FESTIVAL!」についてはもちろん、アイドルやお笑いの今と昔についてお話ししてもらいました。

Photos_Kentaro Miyazaki

Edit_Masaya Umiyama

-まず、今回のやついフェスに参加されているアーティストの中で、荻野目さんの名前が凄く目立っていて、是非そのことについてお伺いできれば思いまして。やついさんには、なぜ荻野目さんにお声掛けしたのか。逆に荻野目さんは、なぜ今回のやついフェスに出ようと思ったのか。まずはそこからお聞かせ願えればと思っています。

やついいちろう(敬称略/以下やつい): 昔から好きだったというのが一番の理由ですね。世代で、テレビでずっと見ていましたから。まぁ僕のフェス自体がジャンルを問わないというか。満遍なく自分が好きだった人を呼ぶというのがまずあるんで。いま見たい人を見たいっていう気持ちが強くて。

-やついさんの中で、外せない方々に出演されていると。

やつい: もちろん、そこまで交流がない人もいたんですが、たまたま知り合いの知り合いだったとかそういう繋がりで。荻野目さんも一緒で、たまたまですけど同じレコード会社で、声を掛けやすかったって言うのもあって。わりと自然にお願いしたって感じですかね。

-そのお話しがきて荻野目さんはすぐ出よう!ってなったんですか?

荻野目洋子(敬称略/以下荻野目): 実は、フェス自体の経験が全然無くて。あるとすれば過去に遡ってアン・ルイスさんが日比谷野外音楽堂で主催していたアンコールっていうイベントで、アースシェイカーさんと競演したって言うのが最初で最後。それ以来なんで、実は凄い新鮮です。

やつい: いや、でも嬉しかったですね。まさか出てくれるとは。

-じゃあ人生で2回目なんですね。

荻野目: そうなんですよ。物凄いアウェーだと思うんだけど、逆に今そういう体験もしてみたいなって思って。

-なるほど。

荻野目: いま歌うことが純粋に気持ちいいんですね。昔はアイドル前線の中で、もみくちゃにされながらだったし、ファンのみなさんにもイメージや事務所のイメージを守らなければいけなかったし。でも、いまはライフスタイルの中にまた音楽が自然に生まれてきていたタイミングで、(声を掛けてもらって)凄い嬉しいなと思っていて。で、こういう機会に出演せてもらえるんだったら、出てみようかなと。

やつい: ミュージシャンとか芸人とかも凄い注目しているみたいで。出る側のひとがかなり見に行くんじゃないかと。

荻野目: そういうのって嬉しいですよね。身内の中でも注目して見てくれるって言うのは凄く嬉しい。

やつい: そういうのはいいなって思いますけど。僕は(音楽を)やっている側じゃないですけど。

荻野目: いや、やっている側じゃないですか!

やつい: あはははは。でもありがたいですよ。出て貰えて。

荻野目: いやいやいや。

-荻野目さんはこの人のライブが見たいなという方いらっしゃいますか??

荻野目: 私はパーソンズさんが凄く好きで聞いていたので楽しみです。以前、ラジオでお話しして以来で。

やつい: 荻野目さんが終わったらパーソンズですから。

荻野目: ま、あちらが覚えているか分かんないですけど。

やつい: いや、絶対覚えているでしょ!

荻野目・やつい: はははは。

荻野目: でも、すごい久しぶり。

やつい: いや多分ディアフレンドだと思っていますよ。

荻野目: あははは。そこまで思ってはないでしょ。でもやっぱり凄いかっこいいなぁって。

やつい: 実は僕が一番始めて買ったCDってパーソンズなんですよ。

荻野目: ええ~!

やつい: それで、今回出てもらいたいなっていったら、本当にでてくれて。

荻野目: 実はラジオでお話ししたのジルさんだけなんですよね。だから他のメンバーの方はそこまで知らなくて。

やつい: あはははは。ジルさんはキャラクター立ってましたもんね。

荻野目: なんかカリスマ性とかね。

やつい: いや、だから楽しみですよ。そこの流れ。

荻野目: 私からパーソンズ。

やつい: そこに人が集中するかもしれませんね。

荻野目: 今日はじめてお会いしたんですけど、ホントに構えてない人なんだなって思いました。

やつい: あはははは!本当ですか?

荻野目: 凄いな~って。あ、でもお笑いの方ってそうなんですかね。

やつい: 本当ですか?とんねるずさんはどうでした?

荻野目: ははっ。

やつい: 荻野目さんといえば、一番印象に残っているのはやっぱりとんねるずさんと踊っていたのを凄い覚えていますけど。

荻野目: 確かに。

やつい: なんか凄い相性良かったですよね!

荻野目: 本当ですか?

やつい: ずっと出てましたよね?

荻野目: 私もなんでアレがシリーズ化されたのかわっかんなかったんですけど。

やつい: いや、おもしろかったっすもん。

荻野目: でも当時、他の番組でも面白いこと一回も言ったこと無いし、何であそこのあのコーナーに起用されたのかは全く分かんないんですけど。

やつい: あっはっはっは!

荻野目: でも、いつの間にかシリーズ化されて。

やつい: そうですよね。

荻野目: 現場に行くと、一応台本は有るんでけど、読み合わせをして、でココでこう行くみたいな段取りだけは踏んで。それですぐに、じゃあ本番って。本当にぶっつけ本番なんですよ。

やつい: うわ~すごい怖いっすね。

荻野目: すっごい緊張感なんです。けど、おふたりがあの間合いで。

やつい: あ~~~。

荻野目: 上手に料理されるから、私はその隙間でなんとなく怯えながら。。。

やつい: あははは。でも完璧にやっていた感じはしましたけど、

荻野目: いや~。不思議でした。あとはカトチャンケンチャンって番組があったんですけど。その時も志村さんと加藤さんって大御所じゃないですか!?

やつい: はい。

荻野目: そういう時も、やっぱり(コントについて)あんまり多くは話さないんですよね。志村さんとかも。

やつい: へえ~。

荻野目: わりと加藤さんの方がそのままのイメージで、ニコニコこうなんか普通に話しやすいんですけど、志村さんはわりと寡黙で。

やつい: ストイックな感じで。

荻野目: そう。ボソッとこう「今の目線が良いんじゃない?」みたいな感じで褒めてくれて。それで、「あ、こういう感じでいいんだ」って。

やつい: へぇ~~~!

荻野目: だから、そうですね~。凄い人しかしらないんですけど。

やつい: いや~、凄いですよね。いまだにトップランナーで。

荻野目: ね!現役で。あと、(ビート)たけしさんも日曜日の番組で司会をされていて。私たちアイドルは歌うみたいな。で、やっぱりボソっとひとことくらいしかしゃべんないんですけど。

やつい: あんまり「イエ~~~~~ッイ」みたいなひといないですもんね。

荻野目・やつい: あはははははは。

やつい: むしろバンドの人の方がいますもんね。「YEAHHHHH」みたいな人。

荻野目・やつい: そうですよね。

やつい: お笑いの人は、思ったより静かで寂しがられちゃうっていう。

荻野目: でも、やっぱりすごいなぁって思っていました。

やつい: でも、(荻野目さんに)面白いイメージありますけどね。

荻野目: 私ですか!?

やつい: そうそう。

荻野目: あのコントのイメージですか?

やつい: あそこトップアイドルしかでてなかったですもんね。

荻野目: そうですね!本当に出られる方が少なかったですね。

やつい: 流行っているとかじゃなかったですもんね。それでも、ハマらないひとはハマらないというか。

荻野目: ね~。ハメてもらえないですもんね。だから、私とキョンキョンと渡辺満里奈ちゃんとかね。限られた人がレギュラーで。

やつい: その後も、宮沢りえさんとか観月ありささんとか。もう限られた人ばかりで。呼ばれてもその後もう呼ばれないとかね。結構シビアでしたもんね。

荻野目: いやだからいつどこでどうハマッたのか、自分でも不思議なんですけどね。

やつい: 何で私がみたいな感じが良かったんじゃないすか?

荻野目: はははは。

やつい: なんか面白かったんじゃないすか?妙にがつがつしていると、むしろ嫌だなって感じになるのかもしれないですね。

荻野目: そうかぁ。

やつい: どっか他人事の人が好きなんじゃないですか?

荻野目: そうかもしれないですね。

やつい: 「何がおもしろいのかわかんない」みたいな人が。

荻野目: あはははは。でも、未だに言われます。あのコント好きでしたって。

やつい: いやぁ、あの当時あの番組自体をみんな見ていたんですよ。

荻野目: そうなんですよね~。

やつい: 視聴率も凄いとっていたし。僕らの世代で言えば100%でしたからね!

荻野目: 凄かったですもんね。

やつい: それといっしょで、歌もちゃんと覚えて。練習しましたからね、ダンスも。

荻野目: あははははは

やつい: いやいや。あれみんなやっていたと思いますよ。

荻野目: え?男の人もやるんですか?

やつい: やりますやります。学校でやったりしましたよ。スリッパで叩いたり。

荻野目: え~そこも??

やつい: バツグンの西尾さんとかも完璧に踊りますよ。ライブも絶対見たいって言ってましたからね。

荻野目・やつい: あはははは。

やつい: 音楽って最近もどんなのを聞くんですか?

荻野目: まぁi Tunesとかで、洗濯物をたたみながら聞くんですけど。

やつい: 誰が好きなんですか??レディーガガとか?

荻野目: もちろん聞きますけど、子どもがいるから。

やつい: あ~そっか。じゃあ嵐とか?

荻野目: そうですね。でも、いろいろ聞きますよ。レディーガガでも子どもが真似したりしてますしね。最近聞いているのは、え~っとボボ?じゃなくって。。

やつい: ボボ?でも洋楽が多いんですね。

荻野目: そう洋楽が。ちょっとプレスリーチックな曲を歌っている方なんですけど。え~っと。

やつい: ・・・・・・・・・・本当に買ったんですか?

荻野目: 買いました!買いましたよ!

荻野目・やつい: あはははははは。

荻野目: 買ったけどCDで買ってないからなかなか名前が出てこない。。

やつい: わかりますわかります!配信で買うと本当に分からなくなりますよね!

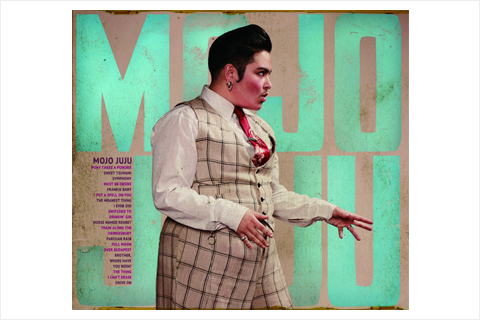

荻野目: あ、携帯に入っている。分かりました。「MOJO JUJU(モージョー・ジュージュー)」。

やつい: モジョジュジュ。確かにボボっぽいですね。

荻野目: こういう人です。

やつい: あ、凄い格好いい!!!

荻野目: そう格好いいんですよ。

やつい: これ、(ジャケットの)ビジュアル、本人なんですか?

荻野目: 多分そうだと思うんですけど。あんまり分かんなくて。どういう人なのか。。

やつい: 荻野目さんが歌ったら合いそう!!

―これ、お子さんも一緒に聞いているんですか??

荻野目: そうそう!

荻野目・やつい: あはははははは!

やつい: かなりムーディな子どもになっちゃいますね。

荻野目: そうですね!でも、きゃりー(ぱみゅぱみゅ)とかも聞いてますよ。

荻野目: 今年やっと三番目の娘が小学校に入ったんですね。で、自分の時間もとれるようになって。数年前からウクレレをやり始めて。楽器も凄い楽しくて。

やつい: あ~。そうなんですね。

荻野目: まだ、別に上手いわけではないんですが、弾き語りとかやっぱり披露したくなるもんじゃないですか。

やつい: そうですよね。練習していたら。ウクレレとか、1人でいろいろ本当にやれちゃいますもんね。

荻野目: そう!変な話「次の曲は・・・」って上手く言葉がでなくてもポロロロ~ンって。なんか格好いいじゃないですか?

荻野目・やつい: あははははは

やつい: あ~、そこかっこいいってやっぱ思っていたんですね。

荻野目: うん。そういう間合いが許されるっていう。でもアイドルだけだったら、「あれ?大丈夫かな??」って。間があったりすると。

やつい: そうですよね。

荻野目: 「何しゃべるの?」みたいなプレッシャーがあったり。

やつい: あー。じゃあギターとかのチューニングとかすれば、みんな待ってくれますもんね。

荻野目: ねー。でも、音楽って楽器とかそういう空気感が大事だったりすると思うんですよね。

―いずれはウクレレでライブもやる予定なんですか??

荻野目: まあ、全部ではないとしてもやれたらいいなって。

―今回は?

荻野目: 今回もやろうと思ってますよ!

やつい: 楽しみ!

荻野目: だから一所懸命練習しています。

やつい: 夏とかいいですよね。ハマとかにあるライブスペースとか。

荻野目: うん。でも、私のウクレレの始まりは音とかじゃなく大きさからはいったんですよ。

やつい: ちっちゃいから?

荻野目: そう。ギターもやっていたんですけど、サイズ大きくてどうしても肩がいたくなって。あと、音も大きくて、マンションで練習したときに苦情がきたりしたことがあって。すっごい怒られたんですよ。

やつい: ちっちゃいから?

荻野目: そう。ギターもやっていたんですけど、サイズ大きくてどうしても肩がいたくなって。あと、音も大きくて、マンションで練習したときに苦情がきたりしたことがあって。すっごい怒られたんですよ。

やつい: 独学で?

荻野目: 未だに独学なんですよ。だから、ウクレレ=ハワイアンみたいなイメージがあるけど一曲もそういうのは覚えて無くて。神田川とかをひいてみたり。

やつい: へー

荻野目: なんか弾き語りをとにかくしたくて。

やつい: 面白そうですね。独特な音がしていそう。聞いてみたいすわ。

荻野目: あははっは。でも正しいかどうかは分からないですけど。

―チューニングとかもご自身で覚えたんですか?

荻野目: そう。でもチューニングはi Phoneとかにアプリがあるからそれで。音は、ずれてないと思いますよ!

荻野目・やつい: あははは。

荻野目: だから楽しいからやっているって感じ。

やつい: 一緒ですね。

荻野目: DJだって独学ですよね?

やつい: そうですそうです。でも"学"した記憶がないですね。学んだ記憶がない。ただただ数やっているってだけで。

荻野目: 経験ってことですよね?

やつい: そうですね。もう、感覚だけで。その辺がいいんですよね。

荻野目: 楽器はやったこと無いんですか?

やつい: ないんです。

荻野目: じゃあもう本当に曲と曲をつなぐ?

やつい: はい。この曲の後にこの曲を掛けてみたいな。

荻野目: 「キュッ!キュッ!」とかもやるんですか??

やつい: やらないです。もう、ただただ自分で聴きたい曲を大きい音で聞きたいていうのがあって。この曲の後にこの曲がきたらいいなって思ってやっています。

DJ やついいちろう『YATSUI FESTIVAL』

荻野目: 私もやついさんのCDを聞かせてもらったんですけど、間の手あるじゃないですか?ああいうのはライブから??

やつい: そうです。本当はもっと喋るんですけどね。

荻野目: アレをスタジオでずっとマイクに向かっていっているんですよね?

やつい: はい。

荻野目: じゃあ、やりづらかったり?

やつい: 録るときはね~、間の手ほどやりづらいものはないっすよ。誰をのせるんだっていう。

荻野目: でも、私すっごい笑いました。

やつい: あははは。本当ですか。でも、ライブだともっと喋るんですよ。でも、あんまり自分の曲で喋られても嫌ですよね。

荻野目: でも松本伊代さんの曲を聴いたときに凄い!って思って。あれを聞いたときに、私のダンシングヒーローって曲を思い出して。

やつい: え?

荻野目: 実はこの曲、いま名古屋エリアの盆踊りで流してもらっているんですよ。

やつい: ええ~~!?

荻野目: そう。自然発祥的に。もう10年くらいやっている地域があって。老若男女みなさんが曲がかかると「あ、それそれ!」みたいな間の手をいれて踊ってくれてるんですよ。

―え?原曲のママ、盆踊りにつかっているんですか??

荻野目: そうなんですよ。間の手で「お猿の篭屋だほいさっさ」とか入っているんですよ。

やつい: へえ~~~~!あははは。ダンシングヒーローに?

荻野目: そう!そこだけ聞くと「え!?」って思うでしょ?でも私実際に歌いにいったことあるんですけど、すっごい皆さん楽しそうに踊ってくれて。いや、こういうのもアリなんだなって思って。

やつい: 盆踊RE-MIXされているんですね?

荻野目: いや、びっくりしましたよ。アレこそホントにDJっていうか。最初に考えた人凄いなって。そして、それを受け入れて楽しんじゃうって人たちがいて。そう思うと曲のイメージとかもそんなに関係ないのかなって。

荻野目: 楽屋も大勢の方が出演されるから凄い賑やかそう。

やつい: そうかもしれませんね。

荻野目: お化粧とかできるかしら。先にして着ちゃった方が落ち着いてできるのかな。

やつい: 化粧はその方がいいかもしれませんね。でも、楽屋は凄い賑やかで、狭い居酒屋みたいな。そういうノリが生まれたらいいなって。

荻野目: それ、いいですね。

やつい: 隣に座ったし、じゃあ喋ろうかみたいな。去年それで、木根尚登さんと大槻ケンヂさんが意気投合して一緒にライブをやっていたんですよ。20年振りくらいに(やついフェス)で会ったらしくて。これで、パーソンズと荻野目さんが一緒にライブやるってなったら最高だなって思いますけどね。

荻野目: あはははは。いいですね。

やつい: あと荻野目さんの曲をカバーしている東京女子流っていうアイドルもでるんですよ。同じ会場にでますよ。

荻野目: へーそうなんだ。

やつい: ファンの間ではTwitterとかで本物登場か?!みたいなちょっとした話題になってましたよ。

荻野目: そこに!?

やつい: あははははは。

荻野目: 本番の日は西尾さんも来るんでしょうか?

やつい: はい。バツグンとしてもでてもらいますし、DJもやっているんでそっちでもお願いしてます。

荻野目: 私が歌っているときに客席にも?

やつい: 絶対行くっていってましたよ!曲のリクエストも来てました。僕に送っても意味ないんですけどね。

荻野目: あはははは。じゃあ、前列とかにいらしたら、いじった方が良いですね!

やつい: 絶対喜びますよ!

YATSUI FESTIVAL! 2013

YATSUI FESTIVAL! 2013

開催日時:6月22日(土)

オープン:12:00~

(11:00からリストバンド交換開始)

問合わせ :Shibuya O-EAST 03-5458-4681

一般前売り:¥6,500(ドリンク¥500別)

当日券:未定(ドリンク¥500別)

続・今月の顔。vol.7 女優・日南響子

6月29日(土)に公開の映画『桜姫』で主演を演じた日南響子さん。弱冠19歳にして、大胆な濡れ場から派手なアクションシーンまで、貫禄ある堂々の演技を披露して注目を集めています。本格的に女優の道を進み始めた一方、じつは彼女にはもうひとつ別の顔が...。今年、10代最後の1年を駆け抜けようとする彼女から目が離せません。

Photo_Naoya Matsumoto

Styling_Masataka Hattori

Hair & Make_SHIZUE

Edit_Yohei Kawada

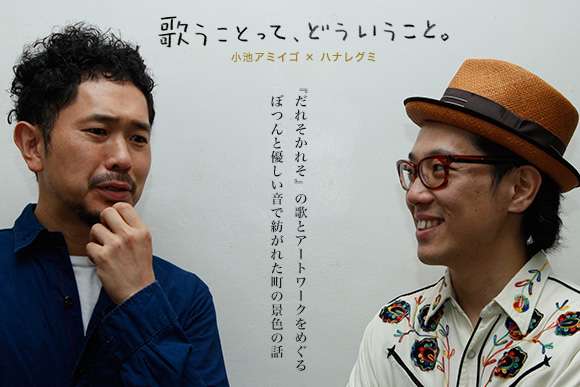

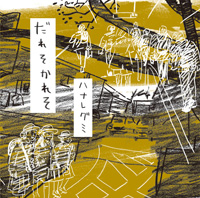

歌うことって、どういうこと。 ハナレグミ×小池アミイゴ 『だれそかれそ』の歌とアートワークをめぐる ぽつんと優しい音で紡がれた町の景色の話し

さまざまなアーテイストのカバー曲が大流行を続ける中、満を持して届けられた ハナレグミのオールカバーアルバムが静かなブームを巻き起こしている。ヒット 曲だから取り上げるのではなく、自分の人生のサウンドトラック、生まれ育った町のBGMとして選ばれた曲たち。ハナレグミ誕生のきっかけとなったアーティスト/DJの小池アミイゴと永積 崇自身ががっぷりよつに組んだアルバムジャケットも話題。古くからの盟友でもある2人が、歌に寄せる思いをじっくり語り合った。

Photo_Tomoyo Yamazaki【Toishi Management】

Text_Ikki Mori ,Edit_Satoru Kanai【Rhino inc.】

ハナレグミ

高校2年の頃よりアコースティック・ギターで弾き語りをはじめる。1997年、SUPER BUTTER DOG でメジャー・デビュー。 2002年、夏よりバンドと併行して、ハナレグミ名義でひっそりとソロ活動をスタート。現在までにアルバム5枚をリリース。現在、サントリー「角ハイボール」のCMソングとして、ハナレグミによる「ウイスキーが、お好きでしょ」がオンエア中。2013年5月22日には、時代を越えて歌い継がれる12の名曲を、多彩なゲストミュージシャンを迎えてレコーディングしたハナレグミにとって初となる待望のカバーアルバム『だれそかれそ』をリリース。その深く温かい声と抜群の歌唱力を持って多くのファンから熱い支持を得ている。 www.laughin.co.jp/hanare

小池アミイゴ

1962年群馬県生まれ。長沢節主催のセツモードセミナーで絵と生き方を学ぶ。1988年よりフリーのイラストレーターとしての活動をスタート。CDジャケットや書籍、雑誌等仕事多数。DJとして唄のための時間OurSongsを主催、デビュー前夜のハナレグミなど多くのアーティストの実験現場として機能。現在は日本の各地で暮らす人と共に、ライブイベントやワークショップを企画開催。2011年個展「その辺に咲いている花」(吉祥寺にじ画廊)、2012年個展「東日本」(青山space yui)を開催。2013年7月30日-8月3日青山CAYにてOurSongs「青山純情商店街」、2014年1月space yui にて個展開催予定。www.yakuin-records.com/amigos

-もともと、今回のアルバムのアートワークをアミイゴさんに頼もうと思ったきっかけは、どういうところだったんですか?

永積 崇(以下永積/敬称略): アルバムの曲がだいたい出て来て、そろそろジャケット等を誰かにお願いしないとなぁと思って、WEBとかを見ているときに、偶然アミイゴさんのホームページに行き着いたんです。そこに、東北の町のスケッチがYou Tubeの映像になって流れてた。見ているうちに、なんだか今回のアルバムを立体的に見せてもらってる感じがして、そのまま連絡しました。

小池アミイゴ(以下小池/敬称略): 今、だいたいみんなメールが多いんだけど携帯が鳴って、見たら、あぁ永積くんだなぁと思って、何だろうなと思った。だって、電話もらったのが、8年か9年ぶりくらいだったんで...。そしたらアルバム・ジャケットの依頼で、しかもカバーアルバム!

永積: 今回初めてカバーアルバムを作ったけど、昔バンドやってた頃、アミイゴさんがイベントに誘ってくれて、DJの合間に弾き語りで陽水さんのフォークソングとかをやらせてくれた。そういうのが全部、映像を見てるときに繋がって、これは絶対アミイゴさんにやってもらう以外には考えられないなって思ったんです。

小池: 出会った頃、僕らは渋谷系って呼ばれる中にいたんだけど、崇くんみたいにちゃんと歌える人が少なかったから、最初はシンプルに「羨ましいなぁ」と思った。そして、彼が歌う場所を作ってあげたいなと思った。どちらかと言うと、いつでも帰ってこれる場所みたいな......。

永積: みんながワァーって踊ってると、突然ライブになって、「真っ白な陶磁器を♬」って、弾き語りのフォークソングが始まる。そしたら、当時のオシャレな格好してるコたちも、みんな座って聞き入ってくれるような時間がそこにはあったんです。そのとき本能的に、新しい・古い・かっこいいじゃなくて、自分がいいと思ったものを歌えば、その日、そのときで繋がっていくものになる、伝わるんだなって思った。だからアミイゴさんイベントのときに感じたそれが、今回のアルバムの原点だったと思う。

-『だれそかれそ』のアートワークは、どんなふうに始まったんですか?

小池: 電話をもらった次の日の午後にレストランでミーティングして、人を描いて欲しいって言われて。僕は人を描くって、ある意味挑戦なんだけど、崇くんの歌があって町を歩けるならできるかなと思った。話の途中から、とにかく国立へ行きたくなって、次の週、中央線に飛び乗って出会った風景をどんどん描いていった。国立っていうのは、今回の『多摩蘭坂』じゃないけど、ミュージシャンにとって特別な何かがあるみたいだよね。 (忌野清志郎作の『多摩蘭坂』は、国立にゆかりのあるミュージシャンばかりで録音されている)

永積: なんかそうみたいですね。まぁ美大が近いっていうのもあると思いますよ。多摩美と武蔵美とか、あとは位置的に言うとヒッピー系の人が国立とか、そっちの武蔵野には多くて、文教地区っていうか、町としてもきれいだし、大学がある側は特に美しい。

小池: 中央線、新宿から乗っていくと、だんだん東京的な価値観とかいろんなものが引き剥がされていくんですね。で、高円寺を過ぎた辺りから少しずつ武蔵野の気配が見え隠れして、雑木林の影とかがザーッと車窓から見えて、着くと国立。降りるとなんかのんびりとした人たちが歩いてる、びっくりしますね。だから、東京じゃなくて、国立という町なんですよね。地方都市の駅のこっち側は立派で、でも、もう一つの改札口から行くと、畑の中に高速道路とでかい建物が見えたりとか、郊外型のショッピングモールがデーンとあったりとか、そういう今の日本そのものの景色もあるし...。

永積: アミイゴさんがアルバムに描いてくれたのは国立の町なんだけど、ほんとこれをパッと見たときに誰の町にでも起こり得るシーンを描いているなぁって思ったんです。僕から見たら、ここはあの場所の角だなぁとか、大学通りのどこらへんかなあとか思ったりするけど。ふと、こういう風に改札口を出る後ろ姿って誰もが見る景色だと思う。だから僕が一人で歌い終わったときには、自分がパートナーだった町だけど、この絵と一緒になったときに誰の町にでもなってしまう。一人ひとりの「あなたの町のBGM」になれたと思う。

-今回、アルバムの選曲を決定するとき、選び方の基準などはあったんですか?

永積: ふだんから、けっこう弾き語りとかのライブでカバーすることは多くて、改まってカバーっていう感覚は、あんまり自分の中でしっくり来なかったんです。自分の中では、他人(ひと)の曲っていう気持ちもなく、自分のことのように、他人の言葉とか詞を歌うっていうのはずっとあったんで、選曲の時もカバーアルバムを出すためにカバー曲を選ぶっていうのが、やっぱりしっくり来なかった。

小池: 初めて打ち合わせたときに、タイトルを紙に書いて見せてもらって、曲順見て、(崇くんの)今までの時間がパッと解凍されたような感じがして、選曲という行為がもはやすごい表現になってるなコレって思った。

永積: やっぱり、今まで歌っていた曲だったり、自分の今までの時間の中で、風景とか、自分の起こった出来事と一緒にその音楽があるような、そういうものから歌うのが自分らしいのかなぁと思って...。だから、ずっと知っていたりとか、ライブでやってはいないにしても、なんかちっちゃい頃に歌っていた曲とか、そういうものを選びましたね。ずーっと曲並べたときに、自分のオリジナルを作る以上に、なんか自分の中心の部分ていうか、ちょっと黄昏れている感覚っていうか、そういうものが逆に浮き彫りになってるなぁと感じました。

小池: 俺は昔から、崇くんにセクシャルな歌を歌ってもらいたいと思ってた。短絡的なHな歌じゃなくて、ちゃんと生きるセクシャリティーみたいなものを、すぐではなくていいから、ゆっくり探してって欲しいなと思って...。きっと社会の若いコたちが悩んでる身体とかセクシャリティーみたいなことを、ちゃんと埋めてあげられるような歌を残せるんじゃないかなとすごく思ってたのね。ずーっと待っていて、今回「甘いくちづけ♫」、来たなコイツ!オリジナルの井上陽水さんの夜のムードを一回解凍してあげて、今のコたちが足りてない部分にポンと新しい歌として届けられたんじゃないかなと、そんな風に思いましたね。

-『接吻 kiss』ってこういう歌詞だったんだっていうことも、今回改めて気付いた気がします。

永積: 僕も、そうなんですよ。それこそ18歳か19歳くらいのときに、田島さんのオリジナルを聞いたけど、その時はサウンドがかっこいいなぁと、やっぱオシャレだなぁと思って聞いてたけど、今回歌ってみたら、「焼けるような戯れの後に 永遠に一人でいる事を知る」っていう、ものすごいパンチラインだなって思って...。そういう悲しさとかが、音楽っていうものになると、こんなにも共有できて、それで輝いていく...。

小池: 打ち合わせで曲順見せてもらって、世代的にパッともう全部歌えちゃうから、タイトル見ただけで、もうある意味消費しちゃったんだね、自分で歌っちゃってるし。でも、まだ音聞いてないから、これどうすんだろう?って思った曲もあった。でも、できあがってみると、佐良直美さんの大ヒット曲を、懐メロじゃなくて、今の俺たちの歌に変えてくれたんだなぁと思った。これって、褒め過ぎ?

永積: 『いいじゃないの幸せならば』は、決して昭和のその頃の話ではなくて、こういう思いってみんな誰しも持ってる感覚だろうなって思ったんです。今、アイドルに夢中になって「イェー!!」とか騒いでるコの中にも、こういう感覚のコはたくさんいるはず。いつの時代にも変わらないっていうか、人間の元の部分って何も進化しない。やっぱり、僕はその部分にぐっと来るっていうか、いいなぁって思うんです、いつも。

小池: 今、ハナレグミのパブリックなイメージていうのは、フェスに出て「みんな元気ぃ?」って感じの人だけど、俺が知っているのは六本木とか青山の暗がりで(弾き語りのために)一所懸命コードを確認してる人なんですよ。ただこのアルバムに関しては、そのパブリックイメージを持っている人たちを越えて聞いてくれる人がいるはずなんで、だからやっぱりもう一度、暗がりの中の孤独な、夕暮れ時の孤独な永積崇くんを発見してもらいたいなって、そういう願いはありますね。

-タイトルの『だれそかれそ』というのは、黄昏のもとになった言葉ですよね?

永積: 黄昏時に「誰かな?あいつかな?」っていうぐらいの距離感、薄ぼんやりとしてるんだけど、むしろ逆にその人の中心にたどり着けるような気がする。その人を本当に知るには、もしかしたらイマジネーションってものがとても重要で、実際の会話で知る以上に、「どうして、その言葉を言ったのかな?」というようなことだったり、そうやって想像することで、その人がより近くに感じられるのかもしれない。だから秋口になって陽が伸びて、影がバーンと道端に伸びて、少し乾いた風が吹いて、そういうときに急に立ち表れてくる切なさとか孤独。そういうものってすごく快感っていうか、自分も誰なのかが分かんなくなる瞬間って、なんかやっぱり快感なんです。自分はそういう感覚を大切にして、やっぱりこの先も何かを創りたいなぁと思います。

小池: 俺たちが生きてる社会っていうのは、切なさとかそういうたくさん曖昧なものに溢れている。だからJ-Popみたいに「大丈夫だよ、明日に向かって」ばかり言ってるとどこかで破綻してしまう。だからどこかで、しょうがないなぁ誰だか分かんないな、今日やってみようか、やっぱやめとくかみたいな、そういう曖昧なとこで、自分を感じて、人を感じるんだよね。で、その足りない部分に崇くんの歌がある。

永積: キリンジの『エイリアンズ』とかも、今、こういうこと歌ってたんだなぁと改めて感じて、そしたらアミイゴさんがそれを打ち合わせのときに言ってたことを思い出した。「ブルースは地方都市の風景の中にあるって、日本の大半の景色がそういうことなんじゃないか」って。都会なんてのはある一部分、限られた場所にしかなくて、ほんとは田んぼの真ん中にいきなり高速道路があったりとか、日曜にみんなで行くとこがショッピングモールで、みんなショッピングしてっていう。それが日本の大半の景色じゃないかって。そう言われて、キリンジの歌詞を歌ってるとき、エレキギターにエフェクターかけてバーンって長いディレイ飛ばしたら、突然その異様さが立ち上がって来て、シティポップな雰囲気じゃなくて、殺伐とした町の中で、自分を見失ってる人たちの恋物語。モノの間で暮らしてるカップルの景色が見えて来て、なるほどなぁっと思った。

小池: キリンジって、すごくキレイでプロフェッショナルなアレンジとメロディーなのに、どこかにドロンとしたものがある。だったら、それを思いっきり抉ったらって感じで、あのカバーは見事だったなぁ。あれが最後から2番目にあることでアルバムがすごくしまってるし、すごいねアレは。ほんとに、ショッピングモールに向かう白い軽ワゴンの列っていうのが日本の風景なんですよ、今。そこで子どもにゲームソフト買ってあげるのか、輸入雑貨を買うでもなく見るのかっていうのが幸せだったりする...。そういう人たちのためのBGMってねぇーじゃん!みたいな。妹がそういう生活してて車の中で聞いてるのはK-POPだったりしてダンスミュージックなんだよね。だったら今回の『オリビアを聞きながら』とか軽ワゴンの中で、子どもがギャーギャー泣いてる中で聞いて欲しいなとか思った。

永積: アハハハ(笑)

小池: 「出会った頃はぁ♬」とか「幻を愛したのー!」って大声で歌ってるとか、でも、渋滞してるとかね。で、最後に地獄に堕ちるみたいな、『エイリアンズ』かかる。(笑)

永積: で、急に車内がシーンとなるみたいな...。

小池: 自分の思惑とか破綻してしまった方が、必要な歌は際立って聞こえてくるよね。そんな中で、あらためて永積崇って人の歌を発見してもらえたらだね。

永積: PV作るときも、お互い同じものを言い合わないようにしようといつも言ってて、ずっとそれはアミイゴさん最初から変わらず言ってて、歌い合っちゃうとたぶんストーリーが非現実っぽくなるっていうか、一個一個の絵って、その、こういう言い方が合ってるか分からないけど、一瞬のことで、誰しもが通り過ぎていくような何でもない瞬間を切り取ってると思うんですよ。だから、それをあんまり歌っちゃうと何でもなってしまったら、たぶん違うんだと思うんですよ。で、僕もPVのときに歌のスピードとかをこういう感じどうかな?とか言ったら、アミイゴさんが「あんまりシンクロしちゃうと歌の距離感が変わっちゃう!」

小池: もともと同じ方向を向いてるけど、黄昏時だからみんながどこを向いているか分からないみたいな感じでやれたらいいんじゃないかなって...。

-今回カバーをこれだけやってみて、改めて曲を作りたい気分になりましたか?

永積: すごく思います。あぁなんか次のアルバムを早く作りたいなって気持ちになってる。なんだろう?自分で作ると、歌詞書いてメロディ書いていくと、その間に何百回って、作りながら歌ってる状態。こうやってパッと歌にだけ集中して、ストーリーもどっかの部分ではもちろん繋がってるけど、僕は女性でもないし、でも、女性詞を歌うことで、どっかの国に行って旅行してるような、この町に住んでる自分をヨソから想像してるような、なんかそういうような感覚。で、ほんとに音楽で遊んでる感覚。旅してるような感覚、気持ちの中でいろんな人になるような...。なんか早くもっと自分の言葉を紡ぎたいなぁという、言葉とか、メロディーとか、そういう感覚にすごく今なってますね。

『ハナレグミツアー だれそかれそ』

『ハナレグミツアー だれそかれそ』

●9月7日(土)BLUE LIVE HIROSHIMA

問:夢番地[広島]082-249-3571

●9月9日(月)Zepp Nagoya

問:JAILHOUSE 052-936-6041

●9月10日(火)Zepp Namba

問:清水音泉 06-6357-3666

●9月12日(木)Zepp Fukuoka

問:キョードー西日本 092-714-0159

●9月22日(日)仙台市民会館 大ホール

問:ノースロードミュージック 022-256-1000

●9月25日(水)Zepp Tokyo

問:ディスクガレージ 050-5533-0888

●9月26日(木)Zepp Tokyo

問:ディスクガレージ 050-5533-0888

【開場/開演時間】

18:00/19:00

※仙台公演のみ=17:30/18:00

【チケット料金】

Zepp公演=スタンディング \5,775(税込)/2F指定席 \6,300(税込)※共にドリンク代別

※3歳以上チケット必要/2歳以下2F指定席のみ入場可

広島公演=スタンディング \5,775(税込) ※ドリンク代別

※3歳以上チケット必要、3歳未満入場不可

仙台公演=全席指定 \6,300(税込)

※3歳以上チケット必要

チケット一般発売日:6月23日(日)10:00~全国一斉発売

――――――――――――――――

★夏フェス続々出演決定!

●RISING SUN ROCK FESTIVAL 2013 in EZO

日程:8月16日(金)、17日(土)

※ハナレグミは17日(土)に出演

会場:石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

http://rsr.wess.co.jp (PC・MOBILE共通)

●ホットフィールド2013

日程:8月24(土)、25(日)

会場:宮野運動公園(富山県黒部市)

※雨天決行、荒天・天災時中止

開場 9:30 / 開演 11:00 http://hotfield.jp/

●グッドネイバーズ・ジャンボリー 2013

日程:8月31日(土)

会場:鹿児島県・かわなべ森の学校

開演 11:00

チケット料金: [前売]\4,500 [当日]\5,000 http://goodneighborsjamboree.com/

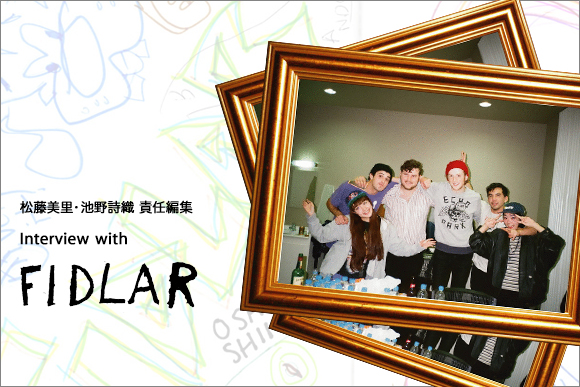

松藤美里・池野詩織 責任編集 Interview with FIDLAR

およそ半年前。LA出身の4人組ガレージ/パンクバンド「FIDLAR」が初めて来日した。音楽への探求心が乏しくなった僕にとっては、言うまでもなく関心は薄い。が、松藤美里と池野詩織という現役女子大生にしてフォトグラファーとしても活躍する2人は、ネットで彼らのことをディグりまくるほどの大ファンなのだという。どんな手段を使ってでもライブ会場に足を運び、彼らが奏でる音楽に身体を揺らせ、メンバーとシェイクハンドして写真に収めたい。その熱意に圧倒された僕は、彼女たちにページ制作を丸っと依頼。構成からデザイン、インタビューに原稿、すべて。もちろんプロフェッショナルとは言えない荒削りな部分も多々ある。しかし、そこには彼女たちなりの「熱意」と「意思」が色づいて見えてくる。それは来日から半年経た今も褪せることなく。というわけで、サマソニで再来日を果たす「FIDLAR」のインタビューを今頃......、公開します!

Edit_Miri Matsufuji,Shiori Ikeno

Support_Hiroshi Yamamoto

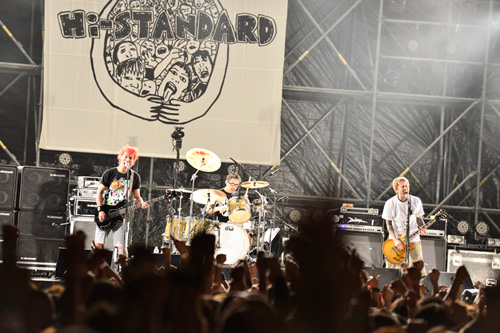

"ハイスタ"14年ぶりの全告白 『AIR JAM』舞台裏、東北復興、原発問題、バンドの仲、そして...新曲発表!?

震災から2週間後のこと。この日は、多くの音楽ファンが伝説のパンクバンド「Hi-STANDARD」の再始動を予感した日だ。数年ぶりに会ったギター担当の横山健(43)とヴォーカル&ベース担当の難波章浩(42)がtwitter上にふたりで登場し、「GO JAPAN!」と記したのである。翌月、ドラム担当の恒岡章(41)を含め3人は「9.18 ハイ・スタンダードAIR JAM。届け!!!」と、バンド復活を示唆するツイートを投稿。11年目のあっという間の雪解けだった。その後、彼らは『AIR JAM2011』(横浜スタジアム)、『AIR JAM2012』(宮城県国営みちのく杜)を開催。そこにある想いはひとつ、「日本を、みんなを、元気にしたい」----。3人揃ってのインタビューは実に14年ぶり。観る者のケツを蹴りあげ、勇気を与え続ける彼らの現在地に迫る!(文中敬称略)

Edit&Interview_Chida Asas[office SUSHI]

Photo_Eiji Hikosaka[makiura office]

Text_Hiroyuki Konya

難波章浩(Vo & Ba) 恒岡 章(Ds & Cho) 横山 健(Gu & Vo)

恒岡章(以下恒岡/敬称略): 僕らが動くことで喜んでくれる世代、楽しんでくれる人がいる限り、力になりたい。11年、12年と2回、『AIR JAM』をしたけど、この気持ちは今も変わらない。自分たちは演奏を楽しみ、お客さんがそれに応えてくれる。僕らの楽曲『Mosh Under the Rainbow』のイントロが鳴った瞬間、みんなが肩を組んでいくつものモッシュサークルを作る姿を見たときは、言葉にできないほど嬉しかったです。

難波章浩(以下難波/敬称略): じつはこの曲、11年の『AIR JAM』ではあえて演奏しなかったんだよね。モッシュで1つになろうってイメージの曲で、ライブの最後に演奏して、みんなで盛り上がる、我も忘れて踊る!っていうのが"ハイスタらしさ"だと思うんだよ。象徴的な楽曲だからこそ、どうしても東北で最初にやりたかったんだ。そんな思いがあったから、会場でみんなが1つになっていく姿には涙が浮かび上がるぐあらいグッときた。人と人との繋がり、その場その瞬間にしか、生まれないパワーってある!そう感じられた瞬間だったな。あと、東北では会場近くに住む人たちのことを考え、花火を打ち上げなかったから、「モッシュっていう"人の花火"を打ち上げようぜ」っていう意味も込めていたんだよ。

恒岡: 会場に集まってくれた人たちが起こしてくれた奇跡、たくさんあったよね?

横山(以下横山/敬称略): ボクが普段ライブで使うギターの形をガムテープで真似て作って息子に持たせている、"ガムテ一家"って呼んでいる、ソロで組んでいる「KEN BAND」の常連ファンがいてさ(笑)。『AIR JAM2012』二日目に、この家族が地元の人たちの気持ちをスケートボードにたくさん書いて、楽屋まで持ってきてくれて。ボードには『AIR JAM』や『PIZZA OF DEATH』(横山が運営するレコード会社)のロゴだったり、熱いメッセージがぎっしりと書いてあった。本当に感激だよ。それを見た瞬間、「これ、ステージに並べよう」とメンバー間で即決。合計10枚ぐらいだったかな。今でも大切にうちの事務所に保管してるんだ。関係スタッフだけでなく、会場にいる何万人の来場者と一緒に『AIR JAM』を盛りあげられたの。あのスケートボードは東北に『AIR JAM』を持っていった意義を心から感じられる象徴的なモノだったな。あと、亡くなった友達や同世代の仲間のため、被災地に置かれた慰霊碑(宮城県仙台市の荒浜地区)に『AIR JAM』のパンフレットをお客さんが置いていたっていう話もあったよね。

難波: あれは、心にグッときたよね。

横山: 弔いの気持ちがビンビン伝わった。自分らでは思いもつかないことをお客さんが代わりにやってくれるって、素敵だよ。亡くなった方たちにもきっと、彼らの気持ちは届いているはず。僕らや彼ら彼女らも、目には見えないけど繋いでもらったっていうさ。

難波: そうだね。メンバー一同、まったく同じ想いだよ。

横山: 現場での僕らの過ごし方って話になるんだけど、「東北ライブ大作戦」っていう活動があってさ。(募金によって集められたお金で)被災地(岩手県・宮古市と大船渡市、宮城県の石巻市)にライブハウスを作ろうっていう活動なんだけど、その中心人物の一人が(ハードコアバンドの)「SLANG」のKO(ボーカル担当)ってやつで。出番前、舞台袖で彼らのライブを会場で観てた時なんだけど、KOが、1つ1つライブハウスの名前をステージ上で伝えだして。それを聞いて涙している石巻出身のミュージシャンが涙してる姿をみた時は、ヤバかった。気づいたら自分、その後に鳴らした曲で観客に混じってダイブしてたもん。

難波: 今回参加してくれた現役バリバリで頑張っている若いバンドのパワーもヤバかったよね。一緒にできて純粋に嬉しかったな。会場に10代のロックキッズや可愛い女のコが多いのは、きっと彼らのお陰。シーンの裾野が広がるっていう意味でも、感謝しなくちゃね。

恒岡: 改めて今回のDVDを観て思ったことだけど、会場に息子さんや娘さん、奥さんを連れてきてくれる往年のファンの存在を再確認できたのも、個人的には嬉しかったな。青春時代に、夢中だったバンドを次の世代に繫げてくれているってことだからさ。

難波: 僕らが歳を重ねていくのと同じように、確実にハイスタ世代の年齢も上がってるって感じる。ライブ中、「風俗にハイスタT着たヤツで溢れてるらしいね!おまえら、本当にいいやつだな!」と、思わず言っちゃたのも、ずっとファンでいてくれる人たちへの感謝の言葉だよ(笑)

横山: こっち系の話でいうなら、難ちゃん、AV(アダルト・ビデオ)で男優が三人の顔が描かれたハイスタのTシャツを着てる作品あるの知ってる(笑)!? 男優さんが立ちながらAV女優さんに"フ○ラ"してもらってる場面があるんだけど、ちょうど女優さんの顔の所に恒ちゃんの顔があるのよ!あとさ!あとさ!いや......話の本筋からずれそうだから、このへんでやめておこう(笑)。

恒岡: (笑)。で、話しを戻すと?

難波: 自分の子供を会場に連れてきている俺からすると、当時の僕らを知るハイスタ世代に家族ができているってのは、嬉しいよ。後から聞いたけど、今回の『AIR JAM2012』のチケット購入の際、「まずは東北の人に買ってほしい」っていう理由で自粛した人も少なくなかったみたいでさ。

横山: 昔に比べてファンの方たちが成熟してきているのは、感じるね。とにかく、東北で『AIR JAM』を開催できてよかった。ライブを観て、一緒に体感し、嫌なことが多い世の中かも知れないけど「いいことあるじゃん!」って思ってもらえたのだとしたら、純粋に嬉しいよ。

難波: "心の支援をしたかった"。このひと言に尽きる! 「みんな喜んでくれているな」というのを肌で感じることもできたし。たった2日間だったかもしれないけど、これから皆が多くの山を乗り越えていくうえで、このフェスを思い出してくれたら......ね。

横山: 東京から被災した人たちにエールを送ることはできるけど、直感、本能的に、物理的に被災地に近いところで開催したいというのもあった。僕らが近くに行く、近くの人が喜んでくれる。開催するにあたって苦心したこともあったけど、終わってみればあっという間。もちろん、活動はまだ始まったばかり!「Hi-STANDARD」を再始動したときに、良く"再結成ビジネス"なんて叩かれたりしたけど、僕らをそんなバンドと一緒にしないで欲しい。そんなモノでは決してない。これだけは断言できる。5年、10年と活動をみてもらえればわかるから。

恒岡: 活動休止期間もありましたが、僕たちのペースでまだまだ動き続けます。

恒岡: 個人的には今、バンドを組み始めた時のような感覚ですね。2011年にハイ・スタンダードが再始動した時よりも、よりよい方向に向かっている手応えがあります。

横山: 常に強く思っているのは、何度もあちこちで言っているけど「日本を元気にしたいって」いう気持ち。みんなでひとつになるってことを、「Hi-STANDARD」というバンドで表現したかった。だから、再始動のハードルも乗り越えることができたと思う。大袈裟ではなく、被災した人たちに喜んでもらいたかった。音楽って心に響くものだと信じてるんだ。

難波: 復活を通して、少しでも多くの人に"諦めない"というメッセージを受け取ってほしかったっていう。だから、復活ビジネスなんていうヤツは許しがたい。いつだって本気だよ、「Hi-STANDARD」は!

横山: バンドの雰囲気やお互いの仲は、むしろ90年代の終わり頃よりも、今のほうが全然いい。歳はとってみるもんだね。再始動した最初のステージ(『AIR JAM2011』)の時は、気持ちの上でも演奏面でも、いろんな意味でブランクを感じたのは確か。これ今だから言えるけどね。あの瞬間、一生懸命、当時の感覚を取り戻そうとしていたよ。それ以降は徐々に、新しい形を模索していっている感じだよね?

難波: たぶん今の「Hi-STANDARD」は、たとえばお客さんの規模が5人になってもやると思う。それぐらい結成当初に近い感覚がバンド内にある。ただホント、被災地にはファンが待ってくれているし、全国にも光栄なことにハイスタのファンはたくさんいるから、喜ばせたいなという気持ちもある!

横山: 3人それぞれがソロでバンドを組んでいる今のスタンス、ちょうどいいと思う。バンドを組み始めた20代前半みたいな自分らとは、違うわけじゃん。お互い、40代のおっさんになってさ。子供だっている、いち父親なわけだし。それぞれに背負っているものがあって、また集まるっていうのは、新感覚だよ。

難波: こうやってインタビューしてもらえるのも、幸せな話だと感じるようになってさ。

横山: 今は、ハイスタとしてでなく個々のソロのバンドで同じ音楽フェス会場にいる時とか、なんか嬉しいもん。3人が集まればスゴいっていうのは分かるけど、逆に個々の活動が充実している方が再び3人で集まった時、いいパフォーマンスを見せられる気もするし。とくに、11年以降、別々のバンドで1つのフェスにでることが増えたけど、そういうのをくぐり抜けると、チームとしての強さって増すじゃん。今の「Hi-STANDARD」なら、どんな球でも投げられると思う。3人別々でもいけるし、ここぞというときは「ハイスタだすよ!」っていう(笑)。

恒岡: そういえば、最近"オオカミ少年"ならぬ"ハイスタ少年"ていう俗語ができているらしいんだよ。「三人が一緒の会場にいるし、ハイスタ、今日こそやるんじゃねっ!」って会場で言い回るファンが。そういった意味では、プレッシャーではなく、圧力を感じることはあるよね(笑)。

難波: でも、ハイスタをやるために自分たちの何かを犠牲にするようなことはない! ハイスタも含めて自分たちの活動になったら、それが理想。実際、健くんは、自分のレーベル(『PIZZA OF DEATH』)持ってて、他のアーティストのマネジメントや社長業とか、やってるわけでしょ。そのバランス感はハンパないと思う。しかも自然と。改めて思うけど、「Hi-STANDARD」って音楽だけじゃなくて、バンド個体としての活動の奥行きがマジハンパない。

横山: 別に、パンクスだからって脱原発の姿勢を取ってるわけではない。たまたま思想が近いだけだとは思うけどね。ただ、「Hi-STANDARD」として昔も今も変わらないのは、伝えたいメッセージがあるってこと。「ミュージシャンは政治に口出しするな」っていう風潮があるけど、黙ってるわけにはいかないもん。

難波: 反原発!

横山: そうそう。脱原発とか反原発とかいうと、「おまえらパンクスは、政治や経済のこと分かってない」とか言われるけど、こういう言い方すると難波ちゃんは嫌がるけど、"クズ"がバンドやってるわけだから、"クズ"の思考と言われたって、痛くも痒くもない。政治って生活に直結するわけだから、「ならば言わせてもらうよ」っていうさ。

難波: 20代の時、ちょうどバブルで、原発って増えたわけじゃん。あのときにハイスタがもっと具体的に言っていれば良かったという後悔、あったりしない?

横山: 当時は(忌野)清志郎さんや「THE BLUE HEARTS」がフロントに立って反原発を唱えていたから、「自分らはいいか」っていう部分は確かにあった。でも、今は良くない。もう誰にも遠慮しないし、幸いなことに少しは発進力のある立場にいるわけだし。

難波: チェルノブイリで原発の恐ろしさには気づいたはずなのに。ただあの時は言えなかった。その反省もふまえて、今も、そして、これからも「反原発!」と声を大にして言いたい。政治家にはならないのかって? そのアイデアは残念ながら今はないけど、音楽にチャンスがあるとは確信しているんだ。だから自分の場合は、音楽というメディアを通して、原発推進派と戦っていこうと思う。ミュージシャンで政治活動家の三宅(洋平)くんのような「選挙フェス」なんていう戦い方も、新しい運動の方法だと思う。

横山: 僕も同じように、世界を変えようということと、政治家になることはまったく別のものだと考えている。個人的には、ミュージシャンとして、ギターをかき鳴らしながら、強く自分たちの信念や思想、言葉を発信していく生き方しかできない。だから、これからも気力が続く限り、メッセージを発信し続ける。幸いなことに政治家になる資質もないし、答弁で打ち負かす求心力も持ち合わせていないからさ。"ストリート"から発信し続けるよ。

恒岡: 音楽が持つ力を信じています。

横山: これから「Hi-STANDARD」はどんな道を歩んでいくのかな。当事者たちが一番、楽しみだったりするよね。今はすべてのペースを模索中なんです。「またいつかAIR JAMをやろう」とか、「ツアーはどうしよう」とか、そういうことも含めてさ。

難波: 新曲をだすタイミングがいつかって? まだ報告はできないけど、新曲はあるっちゃある......よね? 1つ言えることがあるとすれば、まだ歌詞もついていない状態。時期は、メンバーの誰にも分からないよ。でも、いつか、絶対、喜ばせるから!

Hi-STANDARD Live at TOHOKU AIR JAM 2012

Hi-STANDARD Live at TOHOKU AIR JAM 2012

9月11日発売! ¥3,915

PIZZA OF DEATH RECORDS

http://www.pizzaofdeath.com

【DAY 1】

1.TURNING BACK

2.STANDING STILL

3.SUMMER OF LOVE

4.DEAR MY FRIEND

5.SUNNY DAY

6.CALIFORNIA DREAMIN'

7.CLOSE TO ME

8.TEENAGERS ARE ALL ASSHOLES

9.FIGHTING FISTS,ANGRY SOUL

10.ENDLESS TRIP

11.SATURDAY NIGHT

12.BRAND NEW SUNSET

13.STAY GOLD

14.MOSH UNDER THE RAINBOW

【DAY 2】

1.GROWING UP

2.STAY GOLD

3.WHO'LL BE THE NEXT

4.MY FIRST KISS

5.STOP THE TIME

6.MY HEART FEELS SO FREE

7.NEW LIFE

8.MAKING THE ROAD BLUES

9.MAXIMUM OVERDRIVE

10.THE SOUND OF SECRET MINDS

11.STARRY NIGHT

12.CAN'T HELP FALLING IN LOVE

13.BRAND NEW SUNSET

14.MOSH UNDER THE RAINBOW

total 119:21

フイナムの夏「OTODAMA × HOUYHNHNM」~フォトレポート~

8月3日(土)、神奈川県は逗子海岸にて開催したイベント、その名も「暑いから全部脱いじゃって! 2013 Supported by HOUYHNHNM」。ちょっとおちゃらけたイベント名はさておき、フイナム初の海イベントということで、当日までそれはもう不安だらけ。が、しかし、蓋を開けてみれば......本当にたくさんのご来場ありがとうございました。というわけで、大盛況のうちに幕を閉じたイベントの模様をフォトレポートで振り返ります。どうぞ!

Photo_mAR.

Edit_Jun Nakada

『暑いから全部脱いじゃって!2013 Supported by HOUYHNHNM』

日程:8月3日(土)

場所:神奈川県逗子海岸「音霊 OTODAMA SEA STUDIO」

DJ:石野卓球、KEN ISHII、DJ KENTARO、DJ KYOKO、望月唯、ヴィーナス・カワムラユキ、THE MARROWS、渋谷直角

LIVE:AFRA、GAGLE

www.otodama-beach.com