2014 January-March vol.05

2014年1月スタートのドラマが3月で軒並み最終回を迎えた。本稿は、最終話の結末にも触れているので、各ドラマを録画したまま見ていないひとや、今後DVDなどで視聴するつもりのひとは注意されたし。ただし、結末が分かったからといって面白さが半減するわけではないと思う。筆者はこの原稿を書くにあたって録画したものを各話2、3回繰り返して見ているが、初回よりも筋を知っている2回目以降のほうが、より深く内容を理解することができた(大抵の場合、初回は展開を追うことに終始する)。ここで採り上げたドラマは、いずれもリピート視聴に十分耐え得る良作揃いである。

![cf_hynm_tv_drama_vol5_sub1.jpg]()

公式HPより

『明日、ママがいない』8~9話 日本テレビ 水曜22:00~

このドラマでは、登場人物たちの本音や本心はなかなか表面には表れない。象徴的なのが、児童養護施設「コガモの家」の子どもたちが里親候補の家に行く、いわゆる「お試し」のくだりだろう。子どもは理想的な子どもを演じようとし、里親になるつもりの大人たちもまた、理想的な親を演じようとする。いわば、お互いが共同でフィクションをつくり上げようとするわけだが、そこに果たして一筋の真実は生まれるのかどうか、というのが本作の重要なテーマでもあった。

8話で、里親候補の川島(松重豊)と美鈴(大塚寧々)のもとへお試しに行ったドンキ(鈴木梨央)は、美鈴に向かって「ねえ、私を産んだとき、痛かった?」と聞く。もちろん、美鈴はドンキを産んではいないから痛いはずはないのだが、話を合せて、いかにも本当の親が幸せな思い出を語るようにふるまう。つまり、両者とも芝居をしているのだが、こうしたやりとりは、逆にドンキを不安にさせる。「幸せすぎて、いつかそれがまた壊れるんじゃないか」と。

コガモの家では、ピアノの腕前が天才的なピア美(桜田ひより)が、ピアノコンクールの全国大会への出場を控えていた。「ピアノの腕前とこの美貌で美人ピアニストとしてデビューして...」と夢想するピア美だが、本音はそんなことより、自分を見捨てた父親とたとえ貧乏でもいいから一緒に暮らしたいと願っている。その思いがコンクール当日、ステージの上で爆発、こっそり会場に来ていた父親の胸を激しく揺さぶることになる。

そうこうするうちに、里親が決まりかけたドンキのもとに実の母親がふらりとやってきて連れて帰ると言い出す。話を聞きつけ、里親候補の川島夫妻も慌てて施設を訪れ、実の親とドンキの手を引っ張り合う格好になるが、痛がるドンキの声を聞いて里親候補の美鈴は思わず手を離す。ようするに、『大岡越前』で有名な「大岡裁き」の「子争い」(『本当の親なら痛がる子の手を離すものだ』)が展開するわけだが、そこで魔王こと施設長(三上博史)はこう言い放つ。

「産んだのが親ではありません。いっぱいの愛情で育て上げるのが親なんです。事実の親と、真実の親は違うんです。」 そして、突然地べたに頭をこすりつけ、「私はコウノトリです。」と言いながら、「時々間違えて赤ちゃんを別の人の所へ届けてしまうんです。そこであなたにもう一度、本当のママを選び直していただきたいんです。」と、ドンキに向かってほんとうの親はどちらなのか、選択をうながす。

実の母親の手を振り切り、里親のもとへ駆け寄るドンキに母親は激昂し、「なんて子なの!誰が産んであけだと思ってるのよ。恩知らずにもほどかあるわ!」となじるが、里親はその罵声がドンキに聞こえないようにそっと耳をふさぐ。その様子を見て、「勝手にすればいいわ。どうせ私の足手まといになるだけなんだから」と捨て台詞を吐いて母親は去っていく。

昨年ヒットした『そして父になる』という映画もあったが、ひとは最初から親として存在するわけではなく、時間をかけて、愛情を注いでようやく「親になっていく」のだ。血がつながっていない里親も、そこに愛情があれば「親になる」ことはできる。

本来「虚」であるはずの里親の愛情が実の親に勝利し、「虚構が現実を上書きし、嘘が真になる瞬間」を捉えた本作のピークとも言える圧巻のシーンだった。

こうして、ピア美は本来の名前である直美へ、ドンキは真希へ、ボンビは優衣子へと戻っていく。

残されたポスト(芦田愛菜)は、学校の先生・朝倉の家に通い、ポストのことを事故で亡くした娘・愛だと思い込む朝倉の妻・瞳(安達祐実)の前で娘になりきろうとしていた。現在の天才子役が元・天才子役の前で巧みな芝居を打つという何重にもアイロニカルなシーンだが、果たしてここでも虚構が現実を上書きし、嘘が真になるのか、と思いきや、かりそめの母子の関係は魔王の声で一蹴されてしまう。

結局、生まれてすぐに赤ちゃんポストに預けられたポストを事実上親代わりでずっと育ててきた魔王がほんとうの父親になる決意をするのだが、魔王がポストに言う「一度しか言わないからよく聞け。さびしい。おまえがいなくなると、俺がさびしいんんだ。」の台詞は完全に愛の告白めいていた。

この台詞を口にするのはオレンジ色に染まる夕日の中なのだが、これにはちゃんと理由がある。魔王が、別れた妻・香織(鈴木砂羽)と初めて会ったとき、結婚式帰りの香織は夕日のようなオレンジ色のドレスを着ていて、そのとき魔王は「夕日に染める」と「見初める」を掛けて口説いたらしい。8話で語られたこの何気ないエピソードがまさか最終話のクライマックスで効いてくるとは思わなかった。つまり、魔王はふたたび「夕日に染める」と「(自分の娘として)見初める」を掛けてポストに告白したのだ。

色彩に着目すると、他にも、瞳の娘・愛が事故に遭って亡くなった踏切のランプの赤、線路に転がる靴の赤、ポストが愛用していた髪留めの赤との対比など、実は効果的な設計がなされていたことが分かる。

そして、ラストにポストの本当の名前がはじめて視聴者に知らされるところで物語は終わる。本作は、親に捨てられた子どもたちが、親から付けられた名前を自らの意志で捨てることによって強く生きていこうとする態度を表明し、もう一度、自分たちの意志によって本当の名前を取り戻すまでの物語だ。

当初、各方面から問題視されたポストやドンキといったあだ名が物語上きわめて重要な意味をもっていたため、制作側もここだけは何があっても変更したくなかったのだろう。

![cf_hynm_tv_drama_vol5_sub2.jpg]()

公式HPより

『失恋ショコラティエ』9~11話 フジテレビ 月曜21:00~

旦那と揉めた人妻・紗絵子(石原さとみ)が仕事場の2階に転がり込んでくるという怒涛の展開によって、ショコラティエ・爽太(松本潤)の片思いは突如として両想いに。ベッドをともにしながら、相変わらず「バックバック食べられて気分が良くなるチョコレート、つくってくださいな。」と甘ったるい声でに爽太におねだりする紗絵子は自身の欲望に忠実な魔物だ。もはや爽太も紗絵子に対して無駄な駆け引きをしたり、わざと冷たいそぶりをする必要もない。あれだけ手に入れたかったものが、やっと手に入ったのだ。

しかし、紗絵子がよろこぶショコラをイメージし、それに追い付こうと躍起になってきた爽太にとって、遠くにあったはずのあこがれの存在に手が届いてしまったことによって、不思議なことにショコラづくりのインスピレーションが湧かなくなってしまうという皮肉な事態が起こる。手に入ったと思ったが、結局何もわからない。どこまでいっても、紗絵子という女を知り尽くすことなどできないのだ。

「正も誤もない。これが恋だ。」と突き進もうとする爽太だが、依然としてショコラのインスピレーションは湧かず、紗絵子との未来も思い描けなくなった矢先、紗絵子に夫との間に子どもができたことを知らされる。ふたりにとって、帰るべき場所へ帰るリミットが迫っていたのだ。

「爽太君が好きだったのは本当の私じゃなくて、ただの幻想だったんだよね。だから、私たち帰らなきゃ。いつまでも幻想の中では生きられないよ。」

紗絵子にそう言われた爽太は、ようやく気づく。「あのとき、俺は紗絵子さんを手に入れたんじゃない。失ったんだ。ショコラがつくれなくなったのは、あのときからだったんだ。」 つまり、いま手のなかにいる紗絵子ではなく、幻想のなかの紗絵子こそが、爽太のインスピレーションの源だったのだ。爽太は、未知のショコラをつくるために、幻想を愛しつづけていたのである。

爽太と紗絵子が現実の時間へと戻ろうとするなか、爽太に片思いする同僚・薫子(水川あさみ)と紗絵子の間に奇妙な友情が芽生えはじめる辺りも面白い。

「結局、ずうずうしい女が勝つんだって。」と悪態をつきながら紗絵子をDisっていた薫子だったが、男からのメールの返信について紗絵子に相談した際、的確なアドバイスに思わずうなってしまう。

「お菓子だって、味がいいだけで十分なのに、それでも売るためには形や色をかわいくしたり、愛される努力が必要なんだなって思うし、意識的にでも無意識的にでも、人の気を惹く努力をしている人が好かれてるんだと思うんですよね。」と実体験に基づく恋愛論を展開する紗絵子に、「しごくまっとうだわ」と内心うなずく薫子。「少なくともこの女は、私よりは確実に前や上を向いている人だわ。」と。

石原さとみの説得力のあるビジュアルと相まって、紗絵子が単なるヒールではなく、同性から「好きじゃないけど分かる」あるいは「私もこんな風に振る舞えたら」と思わせるキャラクターとして描かれている点は、本作の大きな特徴だろう。ツッコミ要員として視聴者目線に最も近い立ち位置の薫子、モデルという華やかな仕事をしているにも関わらず好きな男の本命になれない哀しい女・えれな(水原希子)など、女性は誰かしらに自分を投影しながら見ることができたのではないだろうか。

今度こそ紗絵子にちゃんと失恋した爽太は、幻想と決別し、新しい自分を見つけるために旅立つ。勢いで爽太に思いを伝えてしまった薫子は、「初めてちょっとだけ自分を好きになれた気がする」と清々しい顔をしている。爽太との関係にケリをつけたえれなは、まっすぐ前を見てランウェイを颯爽と闊歩する。それぞれにとって、現実と向き合うための第二幕が開いたのである。

恋愛とクリエイションの親密な関係に迫った良作だった。

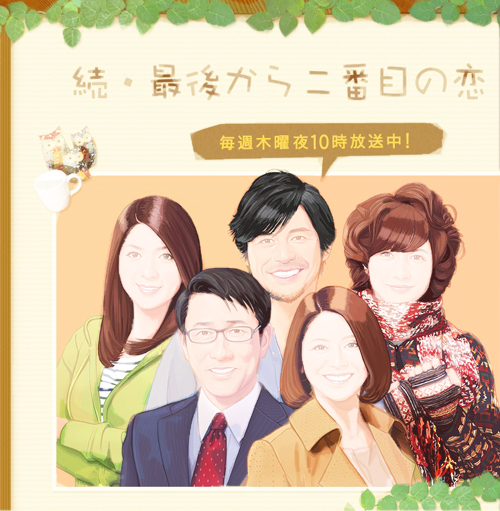

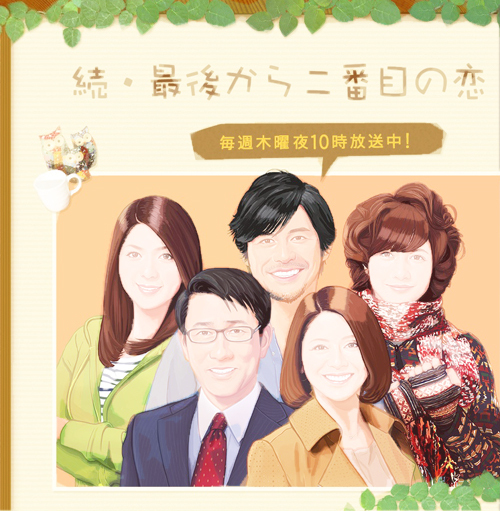

![cf_hynm_tv_drama_vol5_sub3.jpg]()

公式HPより

『なぞの転校生』9~12話 テレビ東京 金曜24:12~

私たちのいるこの世界だけが、世界のすべてではない。これは、フィクション、とりわけSF(サイエンスフィクション)と呼ばれるジャンルにおける最も重要なテーゼだ。

それを現実逃避と言うのは簡単だが、のっぴきならない現実を生きるひとびとにとって、逃避も時には必要なのである。かつて中学生の殺伐としたいじめを題材にした映画『リリイ・シュシュのすべて』を撮った岩井俊二がこのドラマで描こうとしたのは、「君のいるその小さな世界だけが世界のすべてではない。世界はもっと複雑で、多様で、無限に広がり、つながっている」というメッセージだろう。

そこに「高度に進んだ文明の滅亡」「放射能による被ばく」「行き場をなくし次元をさまよう民」という原作小説&オリジナルドラマのモチーフを引用し、3.11以降の物語として読み替えようとした点が、宮城県出身でNHK東日本大震災復興プロジェクトソング『花は咲く』の作詞も手掛けた岩井ならではといえる。

最終話、SF研の面々がつくる自主映画『なぞの転校生』の撮影で、D‐8世界からやってきた姫のアスカ(杉咲花)は、広一(中村蒼)に向かってシナリオにはないこんな台詞をしゃべる。

「文明とは、人類とは、思っているよりも、もろいものなのだ。この世界の人類も、いつかはこの星から消えることもあろう。だからこそ、大切にしてほしい。この星を、仲間を、友だちを。」

ふつうのドラマや映画では青臭く思えることばがじんわりと胸に響くのは、劇中劇の台詞というかたちを借りて登場人物が「ほんとうの気持ち」を語っているからだろう。

それは、そのシーンの前に置かれた転校生・典夫(本郷奏多)とみどり(桜井美南)のやりとりにも表れる。典夫は、「日曜日に君から花をもらったときから、君のことが忘れられなかったよ。」と告白するも、「ああ、だめだ。結局、ぼくは君のことばを聞いて、こういう風に答えるようにしかできていないのです。」と嘆く。

「モノリオ」と呼ばれる感情をもたないヒューマノイドである典夫が、相手ののことばに反応するかたちでしかコミュニケーションできないことを告げると、みどりは「私だって、あなたにそんな風に言われたら、こんな気持ちになるようにしかできてません。」と、なぞの転校生への淡い恋心を吐露するシーンは、ぎこちなさの残る桜井美南(本ドラマがデビュー作となる)の佇まいと相まって、大林宣彦版『時をかける少女』を彷彿とさせるリリシズムに満ちていた。

「異なる世界で営まれる、もうひとつの可能性」について象徴的に描写されるのが「アイデンティカ」だ。それは、別の次元にある一定の確率で存在するとされる「自分の分身」。D‐8世界からやってきた王家に仕えるアゼガミ(中野裕太)とスズシロ(佐藤乃莉)のアイデンティカがD‐12世界では仲のいい夫婦だったことを彼らが知るシーンはグッとくる。ありえたかもしれない、もうひとつの可能性。

広一たちのいるD‐12世界には「ショパンがいない」ことから、我々の住むこの世界ではないことが早い段階で示されていたわけだが、かといって王妃やアスカの住んでいた滅亡の道を辿ったD‐8世界もこの世界ではない、となると、一体このドラマを見ている我々の世界はどこにあるのか、と思いながら迎えた最終話で、ようやくそのなぞに対する答えが用意される。

「我々の知るこの世界」はD‐15世界と呼ばれ、広一とみどりのアイデンティカはかつてそこで異次元人の典夫と出会っている。やがて広一のアイデンティカは異次元調査団の隊長となる。おそらく、D‐15世界で広一とみどりのアイデンティカが典夫と出会ったのは1975年。つまり、眉村卓の小説『なぞの転校生』がNHK少年ドラマシリーズで映像化された年に違いない。

訳が分からないって? まあ、早い話が、自分たちの分身であるアイデンティカが住む異次元の世界の側から物語を描いておいて、そこを最後にぐるっと反転させるという「めくるめく感」をやりたかったのだと想像する。これもまた、「いまいる世界が世界のすべてではない」というメッセージの表れだろう。

そして、D‐15世界では、広一とみどりのアイデンティカは夫婦となり、みどりと瓜二つの娘を授かっていることもわかる。D‐12世界のみどりとD‐15世界の広一とみどりの娘・みゆきが握手をした瞬間、世界が一直線につながる。

それは、39年の時を超え、伝説のドラマのリメイクがこれ以上ない形で見事に達成されたことを示す瞬間でもあった。

それにしても、11話の王妃が崩御するシーンで、それまで何度も流してきたラヴェルの『亡き王女のためのパヴァーヌ』を流さないどころか、テーマ曲以外、いっさい劇伴を流さない演出にも震えた。そして、岩井俊二、桑原まこ、椎名琴音(SF研のメガネのコ。要注目!)からなるユニット・ヘクとパスカルの『風が吹いてる』も、心の琴線をぶるぶる振るわせた。

というわけで、2014年の1月から3月末までのドラマを3カ月にわたって追ってきたわけだが、世間的には『あまちゃん』『半沢直樹』が当たった2013年と比較して「ドラマ不調」などといわれたものの、当然ながら、きちんと見ていけば見応えのあるものも少なくなかった。視聴率的にはNHKの朝ドラ『ごちそうさん』やテレ朝『相棒』枠の『緊急取調室』などが良かったのだが、このコーナーでは数字が高い=いいドラマとは考えない。もちろん、数字のいいドラマが悪いというわけでもない(実際、『ごちそうさん』は全話面白く見ていた)。ようするに、数字の心配など局のひとたちや広告代理店に任せておけばいいのだ。4月スタートのドラマもなかなか粒ぞろいのようなので、レコーダーのHDをパンパンにして見まくる所存であります。このコーナーも、引き続きごひいきに。

では、いいドラマを。